こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

滋賀県大津市坂本にある比叡山麓 律院へ伺いました。

なかなか伺える時が無く、時間が取れましたのでお電話し、お護摩の時間を聞いて急遽伺う事に。

予定より早めに到着し受付所へ。

ご存知の方々はお分かりになるかと思いますが、〇田様が「おぉ!久しぶり、よく来たな。仕事?」と、いつもの通りで皆さんと同じ様に盛り上がりまして。

静岡と比べあまりの暑さに溶けそうで、「暑いから時間までここで涼んでればいい」とおっしゃっていただき、家族分の護摩木を書きながら涼ませていただきました。

時間近くになり北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様が現れると、皆さん起立して扉を全て開けて頭を下げ通られるのを待ちます。

満行までに7年を要する壮絶な苦行「千日回峰行」、その苦行を達成した北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様は多くの人々から崇められており、毎月28日の縁日には大勢の方々がいらっしゃいます。

そして私も護摩堂へ。

平日でしたので人も少なく、前の方へ座れましたので不動明王のお姿も護摩供の炎もよく見え、炎の熱さが伝わってくる感じでした。

炎の前で護摩木を焚かれる北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様は、熱いなんてものではないでしょう。

何度も汗を拭われるその後ろ姿を見て、私もひたすらに願い事を心の中で唱えます。

途中、般若心経や不動明王真言を唱えますが、分からなくても分かる様になっていますので大丈夫。

そしてお加持を受けます。

お加持(おかじ)とは、仏教の加持祈祷(かじきとう)における「加持」という療法で、行者の手や楊枝(やなぎの枝)などで患者に触れたり、水を注いだりしながら、仏の慈悲の力と人間の信心によって心身の癒しや安寧を願う行為です。また、広くは心身の不調を改善する祈願や、特定の儀式・修法を指す言葉としても用いられます。

一時間ほどでお護摩も終わり、別室で北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様にご挨拶させていただくのですが、名前を言い、少しお話しもせていただいて、写真の「律院薫香」というお線香と「念珠」をいただきます。

この念珠は鉄刀木と瑪瑙で出来ていて、私は20年以上身に着けていますが、切れたり解けてきたりすると律院へ持ってきてお焚き上げしていただき、新しい念珠を身に着けています。

お金を出しても買える物ではなく、直接北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様よりいただく念珠ですので、大変貴重でありがたいものですね。

御守りでもありますので、これは人形も同じくお役目を終えたものは粗末に捨てたりするのはもってのほかで、必ずお焚き上げにもってきます。

同時にそれまで書いてきた写経も、納経させていただいております。

実は15年程前ですが、律院にて小僧をさせていただきました。

特に何かが目的とか何かを思ってではなく、律院へ伺った際に〇田様に「暇なら今度手伝いにくるか?」とおっしゃられ、「いいですよ!」と気軽に返事をして(今思えば恐れ多いなと思いますが)やらせていただきまして。

当時は各お寺から修行に来られている若いお坊さんたちが多く、その中の一人の方がお世話をして下さいました。

お地蔵さんの前掛けの交換や、掃除、片付け等をさせていただき、竹ぼうきで掃いていると年配のお坊さんがいらして「いいいか、竹ぼうきっていうのはコツがあって、ここに手を当ててここを持ってこうやるんだ。そして手のひらにタコが出来るくらいじゃないと一人前じゃないな」とピリッと厳しく優しく教えて下さったものです。

片付けは合宿か何かあった様で、「ここお願いしますね」と20人分くらいの敷布団と毛布を畳んで押し入れにしまい、お地蔵さんの前掛けの交換は、敷地内に何体かのお地蔵さんがあるのですが、最後の一人がなかなか見つからなく、探し回って時間が掛かり過ぎてしまったり。

そしてお昼は、他のお坊さんたちと一緒にいただくのですが、これがまた美味しくて。

そして庭を掃いて、塵取りではなく木の葉を手でとり笊(ざる)に入れて捨ててきます。

その後に砂紋(さもん)を描くわけですが、それは年配のお坊さんがされ、綺麗に描いたそばから上を歩いてしまい注意されました。

夕方は律院の外の掃除で、叡南俊照大阿闍梨様も一緒に竹ぼうきで掃除をされ、同じ様に木の葉を集め手ですくい笊に入れて捨てるというやり方でしたね。

今思えば大変貴重な体験で、叡南俊照大阿闍梨様と一緒に掃除ができたという事だけでもありがたい事です。

現代の若者も、暇を持て余しているのであれば、こうした体験をする事をおススメします。

訳の分からないアルバイトをするよりも、よほど為になり勉強になりますから。

何かに気付くか気付かないかは本人次第です。

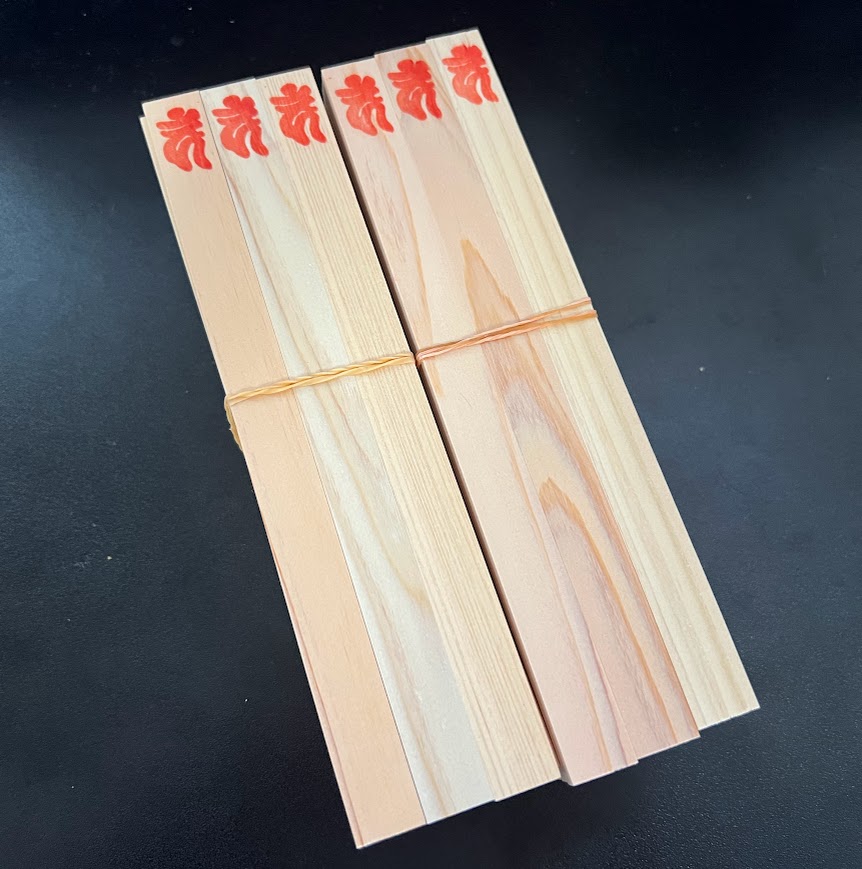

話しが脱線しましたが、北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様はその後、先祖供養を始められますので本堂までの道中一緒になりまして、「静岡からは何時間くらいかかる?」と聞かれ「3時間くらいですね」などと会話をしながら私は受付所へ入り、〇田様に「〇田さん、うちのお客様で、ご希望の方に護摩木を書いていただいてこちらへお持ちしたいのですが、護摩木を分けていただけますか?」とお聞きすると「おぉ、いいよ。たくさん持ってくか?袋に入れてくか?」と分けていただきました。

写真は一部ですが、弊社にてお正月飾り・お雛様・五月人形等をお買い上げの客様は、お書きいただけますの。

宗教云々とは全く関係ありませんので、これを機にお書きいただいてみてはいかがでしょう。

「律院のお護摩」と言えば、分かる方には非常にありがたい事ですので。

書き方は、上からお名前・年齢(数え年)・願い事の順です。

後日、私が律院へ伺う際に一緒にお持ちし、北嶺大行満 叡南俊照大阿闍梨様に護摩供養していただきますので。

一般の方でも、ご希望でしたらお気軽にお問い合わせください。

秀月は、今シーズンはは10月上旬オープン予定ですので、毎年の事ですがそれに向け心身ともに清め、お客様の可愛いお子様・お孫様の初節句のお手伝いをさせていただくべく、先ずは心身の準備を整えてまいりました。

『律院』

住所:〒520-0113 滋賀県大津市坂本5丁目24-13

電話番号:077-578-0094

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

江戸時代初期から創業400年

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月