こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

昨今では、様々な木目込み人形が誕生してきております。

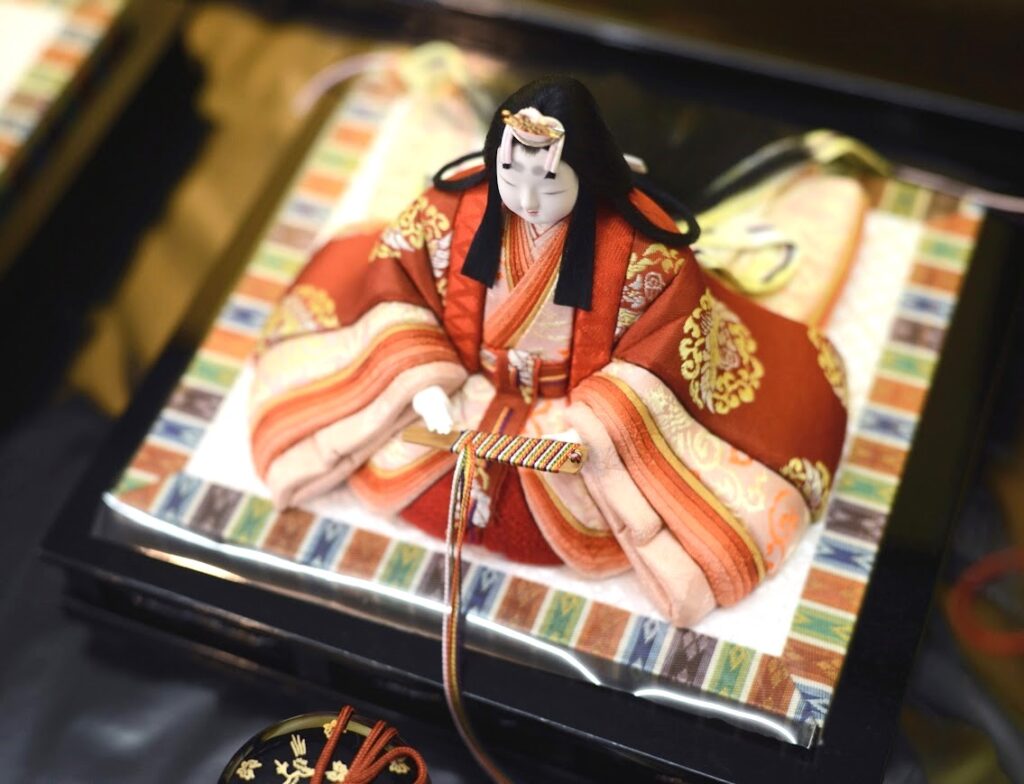

美しい木目込み人形であったり、可愛らしい木目込み人形であったり、お客様の好みが分かれるところでもありますが、秀月では代々美しい木目込みを選ばれる方が多いですね。

お顔は、昔から面相筆で一本一本目を書き込む伝統的な「書き目」で、品格溢れる高貴なお顔を選ばれます。

近頃では「入り目」といって、目玉の入った可愛い木目込み人形も多くなりましたが、実は伝統を重んじた品格ある「書き目」のお顔を選ばれる方が圧倒的に多いんです。

「入り目」の子は、どちらかというと可愛らしい木目込み人形が多く、お衣裳も淡い可愛らしい系でまとめられていて、周りのお道具類もそれに合わせられている事が多いですね。

どちらがお好みかはお客様次第ですが、木目込み人形というお雛様をご存知の方は、必ず「書き目」を選ばれます。

この「書き目」こそ職人の腕が問われ、非常に繊細で難しい筆遣いが必要となります。

裂(きれ)も美しい正絹を使用し、何処にどの柄を持ってくるかなどをキッチリと計算し仕上げていく訳ですが、上の写真の襟であったりお袖の合わせであったり、細かく繊細に丁寧に仕上げてあるのがお分かりいただけると思います。

木目込みというのは、桐素材等のボディに溝を彫り、そこへ裂(きれ)を木目込んでいくので木目込みと呼ぶのですが、より良い木目込み人形ほどこうした細かい仕事を施してある訳です。

例えば、同じ赤い裂(きれ)でも産地が東と西とで映え方も異なり、高品質な正絹ですのでも全く色艶も異なりますし、人形師というのはそうした裂を選ぶという目利きでもなければならない訳です。

お顔も同じで、良いお顔ほどじっくりご覧いただけばいただくほどに奥深く「あじわい」が出てきて、品格ある優しいお顔で、髪の毛にしても細く繊細な絹糸で丁寧に結髪してありますので綺麗になる訳です。

それが別の色であっても同じこと。

男雛の衣裳は正絹で有職に従った「黒雲鶴紋(くろうんかくもん)」で雲と鶴を組み合わせた雲鶴文様は、天皇および太閤専用として用いられていた、非常に格式が高い有職文様。

同じ黒でも深みのある漆黒の様な美しい黒に、お袖の目の覚める様な美しい赤がハッキリとした色合いで男雛を格調高くします。

有職(ゆうそく)とは朝廷や武家、宮中の儀式、法令、服装などのしきたりにならって、物を作ったり、事を行ったりすること。

二人が座る親王台は、略式の「高御座(たかみくら)」。

高御座とは、即位礼の時のみ(ししんでん)にて用いられる天皇席のことです。

本来は麒麟と鳳凰をあしらいますが、近年のコンパクト指向を受けて親王台もコンパクト化し、それに伴って図案がつぶれないように青海波の文様をあしらい、略式ではありますが伝統と格調を重んじた親王台となっています。

そうした熟練の職人の細かな仕事の積み重ねで、美しさと華やかさが備わってくる訳ですね。

これが職人技。

「入り目」の可愛い子達はどちらかというと単色が多く、柄も殆ど入っていないか細かく全体に入っているかで、裂の素材も縮緬等で可愛らしい物が多いですね。

そうでないと「入り目」の可愛らしいお顔が引き立たないので。

木目込み人形は、特にここ数年の流行りという事もありますが、その子の御守りとして流行りには関係なく、末長くお飾り出来る木目込み人形をお選びいただきたいと思います。

そして、上記のマークは人形のボディに使われる素材や加工は全て伝統技法に忠実で、経済産業省制定の「伝産法」を満たし、伝統的工芸品として認定されているものに貼られます。

実はこのシールが貼られていると、ワンランク上がります。

特に木目込み人形では、このシールが貼られているのと貼られていないのとでは違いが出てきますのでご注意ください。

たとえば、ボディには国産天然の桐素材を使用し、ウレタンなどの化学素材は一切入っておらずボディが木のため、型崩れや衣ずれしにくく、何年も美しい状態でお飾りいただけます。

近頃では、ウレタンボディというものも出てきており、その分お買い求めし安くなってる事もありますが、なかには「ウレタンボディは軽過ぎる為、高級品としてある程度の重量を出すために中に重りを入れてある」という木目込み人形があり、実際にとある作家物として高値で販売している所もあります。

私にはとてもそうい売り方はできませんが、それがその作家やメーカーの作り方であり、販売するお店のスタイルですので。

秀月では、代々続いている言葉で「職人であれば口よりも作品で知らしめよ」という言葉がありますが、正にその通りかと。

現在の木目込み人形は、明治以降様々な変化を経て発展しました。

いまからおよそ280年前の江戸元文年間に、京都の上賀茂神社に仕えていた高橋忠重が作った人形が「木目込み人形」の始まりとされています。

同じ変化で有れば、良い変化であってほしいなとも思いますが。。。

たとえ伝統的工芸品に至らなくとも、きちんと真摯に創られている作家さんもおられ、作家さんの人柄や仕事ぶりを見て、そういう方の作品も私が自信をもって取り扱わせていただいておりますのでご安心下さい。

私自身が制作する側の人間ですので、どんなに有名な方やメーカーであっても、秀月の看板にかけて自身が納得できないものは取り扱いません。

当店にご来店されお選びいただくお客様は、老若男女、殆どが流行に左右されずそれぞれの価値感と美意識をお持ちの方で、売るが為の薄いセールストークや小手先の誤魔化しなどは通用しないお客様達です。

秀月は代々職人の家系ですので、ざっくばらんに本音でお話しをさせていただき、お得意様ともなると人としての義理人情も交えお話しをさせていただき、ご案内させていただくこともしばしば。

こうした事も代々続く教えと伝統で、単純に「売る」という事ではなく、「ご案内する・お選びいただく」と言い、「売れた」ではなく「嫁ぎ先が決まった」なんです。

こうなる気持ちは、創った人でないと分からないかもしれません。

自分たちが手塩を掛けて創ったお人形が、晴れてお客様の元へと嫁いでいく訳ですから、我が子が嫁ぐような気持ちですね。

ですので、気付くとお人形の事を「この子」と呼んでいる事もありまして。

こうしてこれが伝統を伝える事にも繋がり、その積み重ねが400年の信用にもなって現在に至っております。

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

江戸時代初期から創業400年

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月