こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

先日の旧見付学校には、さまざまな懐かしい古道具も展示されています。

3号磁石式電話機 昭和20~40年代(1945~74)頃 沖電気

本体の側面にはクランクハンドルがあり、「磁石式」はこれを回して電気を発生させて電話局の交換手を呼び出した後、話したい相手先を伝えて電話を繋いでもらっていたようです。ダイヤル式の電話機はギリギリ使っていた世代ですが、この電話機は見たことがありませんでした。

交換手というのも、私たちの世代で人が対応してくれるのは、104の番号案内と電報くらいだったでしょうか。

こちらは「ならしまんが」といって、江戸時代~昭和初期に牛にひかせて土を砕きながら、田んぼをならした道具だそうです。

私の年代ですと、牛が田んぼにいる光景は見たことがありませんが、人も牛も過酷な重労働であったのではないかと思います。

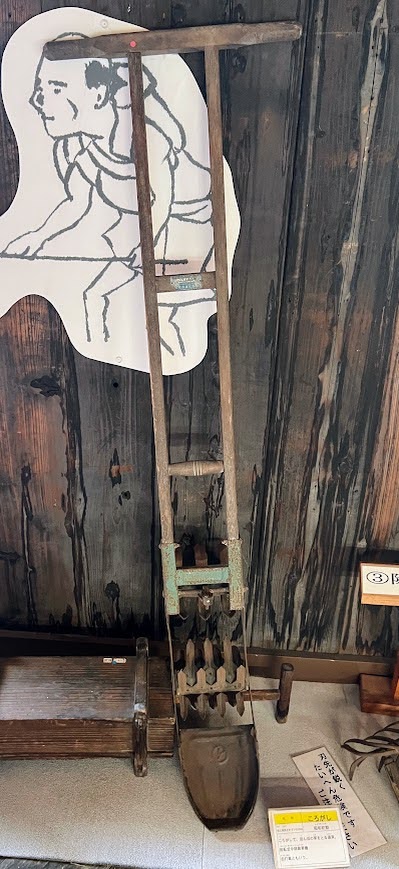

こちらは「ころがし」といって昭和初期に使用され、ころがして田んぼの草を取る道具だそうで、回転式中耕除草機や田打車とも言われたそうです。

これも実際に使用されているのは見た事がありませんが、広い田んぼをコレで除草するのは大変だったと思いますね。

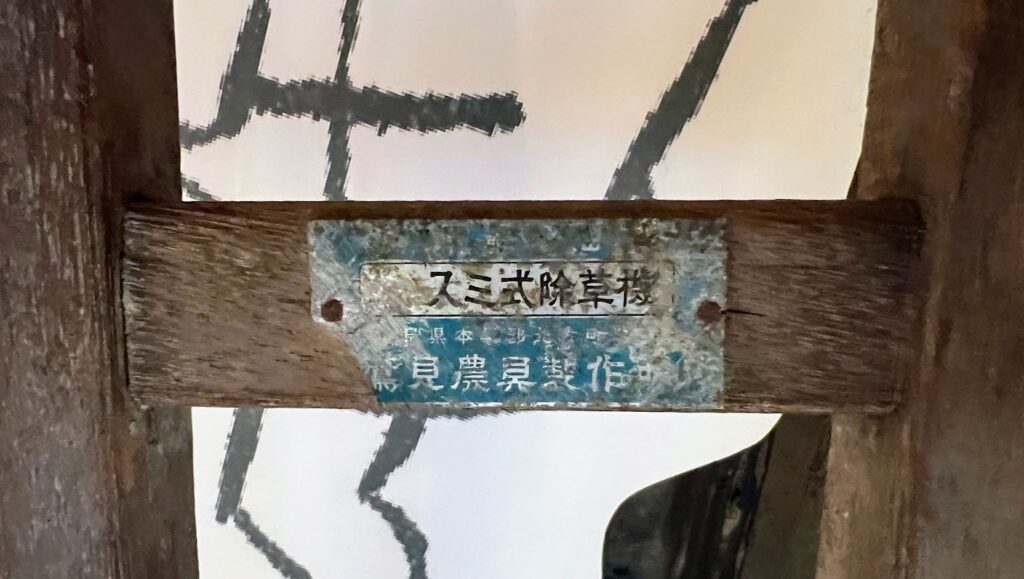

こうした、当時の札が付いているのも嬉しくなってしまいます。

こういうのを見ると、歴史を感じてしまいますね。

こちらは、左側が「千石通し」といって、江戸時代~昭和中頃まで使用されていたもので、元禄期の頃、中国から伝えられ、籾(もみ)を上端より流下させ、殻と粒をふるい分けたり、粒の良否を選別する道具で、「万石通し」という物もあったそうです。

真ん中は「唐箕(とうみ)」といって、江戸時代~昭和中頃まで使用されていたもので、手回しの風車で米や籾、豆などをふるい分ける道具で、収穫したものを入れてゴミや殻を選別します。

この「唐箕(とうみ)」はありましたので、見た事、触った事はありましたが、実際に使用している所は見た事ありませんでしたが、ディスプレイしてあると懐かしがられる方が多かったですね。

この様に、当時のままの札が貼ってあり、歴史を感じますね。

こうした札ひとつ見ても、現在のものよりもお洒落で、凝っていて温かみを感じるな・・・と思います。

今こいった札を制作すると、左右対称でないと駄目とか色が云々言われてしまいそうですが、これが手づくりの良さで「あじ」だと思いますがいかがでしょう。

こちらは「ふみうす」といって、江戸中期~明治時代に使用されていたもので、足で踏みながら、お米をついた道具です。

これは初めて見ましたが、昔の人はある物で試行錯誤し工夫しながら、それぞれに合う道具を作っていたんですね。

とても大きな道具です。

こちらは、「縄ない機」で、明治後期~昭和20年代に使用されていたもので、藁をより合わせて縄を作る機械です。

この機械で、何がどうなって縄が出来上がるのかよく理解できていませんが、初めてみる機械です。稲藁をよりあわせて縄を作ることを「なう」といいます。縄には細いものから太いものまであり、さまざまな藁製品を作ったり、物を縛ったり、あらゆるところに用いました。

昔は手で縄を「ない」ましたが、大正時代には「縄ない機」が登場し、ラッパの様な差し込み口に藁を手で差し込みながらペダルを踏み、機械を回転させます。

複雑な仕組みの様に感じますが、まるで生きているかのような雰囲気のある機械ですね。

こちは扇風機。

大正時代~昭和にかけて使用されたもので、こちらの扇風機は大正11年(1922)に製造されたアメリカ製の扇風機を参考に日立で改良されたものです。当時、この扇風機はヒット商品になりましたが、当時にしては高価だったため、一部の人しか購入できなかったそうです。

最近でも似た様な形の扇風機を時々見かけますね。

現代でも充分通用する形で、レトロでお洒落感も抜群です。

こちらは同じ扇風機でも「手回し扇風機」で、大正時代まで使用されていたそうで、座敷でお客様などを接待する時に使われたそうです。

こちらもレトロモダンで可愛いですが、今のこの暑さでは間に合わないかもしれません。

心地良い風が通るお座敷で、ゆったりとくつろぐのが似合いそうな扇風機ですね。

こちらは「氷かき機」で、いつの時代の物か分かりませんが、手動で素朴な優しいかき氷ができそうですね。

今でもピカピカに綺麗にして、刃を交換すれば使えそうです。

大阪 中陽商店制作と右から書かれ、残っているのが良いですね。

機械なんだけれども、どこか生命観を感じるデザインで、上の取っ手?などは力を入れるという事がヒシヒシと伝わってきます。

夏に活躍する機械ですから、店先に置いて涼しく氷を削っている所を見てもらう為でもある様なデザインですね。

こちらは「炭火アイロン」で明治時代~昭和初期に使用されていたもので、熱い炭を入れ、その熱とアイロンの重みで布のしわを伸ばしました。火のしは火の粉が飛び散りますが、こちらは飛び散らなかったので使いやすかったそうです。

最近のアイロンは軽くて高性能で素晴らしいのですが、母曰く「軽すぎて話しにならないから、昔の重いアイロンをどこかで手に入れてきてちょうだい」と言われるほどで、プロの現場の声は軽さや高性能よりもシンプルで重みのあるアイロンだそうです。

これは私も納得です。

こちらは「破子(わりご)」といって、漁師が船で漁に出る時に持っていった弁当箱だそうです。

初めてみましたが、何か工夫がなされているのでしょうか。

こちらは「道具入れ」です。

まさの言葉の通りで道具を入れる箱ですが、取っ手や飾り金具も凝っていて、粋な道具箱だったのではないでしょうか。

私も現在古い道具入れをずっと使用していますが、これくらいの道具入れがひとつ欲しいところです。

こちらは「銭箱(ぜにばこ)」

こちらもその名の通り、銭をいれておく箱ですが、延宝2年と書かれてるそうで、今から400年前のものらしです。

400年前というと、私、「秀月」と同じですね。

同じ400年経っていると思うと、なんだか親近感が湧いてしまい、算盤と一緒に欲しくなってしまいますね。

このボコボコとした太鋲がまた良いですね・・・たまりません。

こちらは「指樽(さしだる)」といって、祝い事の時に贈る酒樽だそうです。

結納では角樽を使う事が多いのですが、黒塗りに金の家紋も入って素敵ですね。

こういった物がさりげなく家の中に置いてあると、お洒落だと思います。

これらはほんの一部ですが、こういった物が展示されていて、ひとつひとつ丁寧に見ていくと、あっという間に時間が過ぎてしまいますので。

こうした昔の道具類って、全て手作りですが存在感があるんですね。

なんかこう機能性ばかりを求める現代とは違い、今使うと確かに機能は物足りないかもしれませんが、素朴な味わいで愛着がわき、修理しながらもずっと使い続けたくなる様な。

またその修理した個所も「あじ」となって、代々使い続けられ、お利口さんではなく、ちょっと癖はあるけれど可愛い奴みたいな。

温かみも感じられますね。

なんだかタイムスリップした様で、とても楽しいひとときでした。

400年前の「銭箱」、負けられません。

伝えたい日本の心 美しい伝統

江戸時代初期から創業400年

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月