こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

ショールームでは開店の準備、工房では黙々と兜の制作も進んでおります。

お取り引き先のオリジナル品や、特注品として兜鉢(かぶとばち)から小札(こざね)の色や忍緒の結びや色、配色等も変え、そのお店オリジナルの兜等を制作する事もしております。

最近では「小さくて安いの」と言ってこられる方も少なくはないですが、某国製でない限り手間は変わらないどころか、逆に小さくて細かな手仕事となりますので極端に安価になる事はまずありません。

某国製以外は。。。

そうした仕事を知っている専門店様ですと、無理難題をおっしゃる事はせず、こちらも当然ながら下手な駆け引きはしませんので、お互いが買う買わない関係無しに人として長いお付き合いとなります。

中には「とにかく安い物を。これだけ買うから安くしろ」と製造元を虐め探し回っている業者もあり、結果的に粗悪品が出回り、その様な品でも現在では写真もAIで綺麗に修正できてしまい分かり抜くくなってますので、お客様におかれましてはお品物を選ぶ前に、先ずはお店選びが重要という事を心得ていていただく事が、失敗しないお人形選びとなります。

安さを売りにした派手な広告の所ほど疑ってみて、見るだけでスルーされる方が賢明でしょう。

そうした意味でも、各地に昔から名が通っている老舗人形専門店であれば、まず間違いありません。

という事で写真は平紐(ひらひも)です。

写真は、幅約5mm程の平紐ですが、三色(さんしき)と言って一本の平紐の中に三色の糸を織り込んで仕上げてあります。

どういう所に使われているかというと・・・

写真は伊達政宗公で黒小札(くろこざね)で、紺糸の上に三色(さんしき)を使用しております。

後ろの錣(しころ)も同じ様に。

この三色(さんしき)ですが、5mmの中に三色の糸・・・これだけでも細かく大変な仕事です。

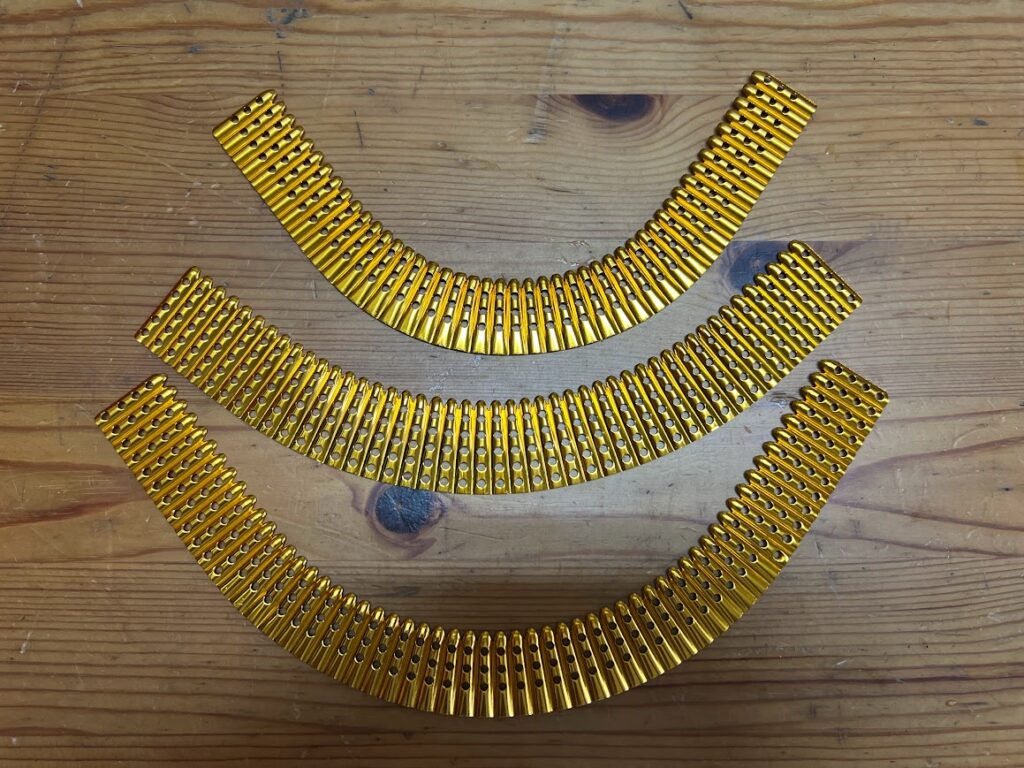

写真は金小札(きんこざね)で、、吹返しと錣(しころ)が一体となった共錣(ともじころ)もしくは共吹(ともぶき)と呼び、これは各作者やメーカーにより厚さや幅や小さな山の数や曲がりの角度も異なり、写真は三段錣(さんだんじころ)ですが、もう一枚足して四段にしたりと。

これはどれが正解というものではなく、作者やメーカーの拘りや造形美に対する考えです。

ただ、安価な物ほどコストと手間を省きたいので、極端に薄い板を使用したり、二段であったりと全てがそうではありませんが、ここが素人では分かりづらい部分で、こんな作りなのにそんな金額で!?某国製なのにそんな金額で!?という品物も多く見かけますので、やはり信頼のおけるお店で直接ご覧になり、店員に質問する事を強くおススメします。

その紐を写真の小札(こざね)と呼ばれる鉄板の穴に通していく訳ですが、この穴は小さい物で2~3mmで、何百という穴が開いています。

よくご覧いただくと、穴の数も一枚目二枚目三枚目とそれぞれ異なるのがお分かりいただけるかと思います。

その穴に合わせ紐の幅も変えていく訳で、大きな物になれば当然穴も大きくなる分、紐も太くしていきます。

これもバランスなんですね。

ただし、この平紐のままでは穴に通す事ができません。

そこで出てくるのが「針づくり」です。

写真は撮影の為に即席で作ったので少し雑になってしまいましたが、平紐を工夫し、まさに針の様にピン!と仕上げます。

この時に、いかに鋭く真っ直ぐに細く綺麗に仕上げるかが腕で、最初の下仕事のひとつではありますが、これがキチンと仕上がっていないと仕事がスムーズに進まず、余計な手間と時間が掛かってしまう大事な仕事なんです。

ですので、熟練の方が作る針はとても鋭く固いので仕事がしやくす早くなりますね。

これも立派な職人の仕事のひとつです。

こうした細かいところまで出来ているかいないかで腕が決まり、表には出ませんが必然的に腕の良い職人の元には仕事が集まる訳ですので。

そして、この三枚の小札を編んで繋げていく事を「威(おどし)」と呼びます。

写真をご覧いただくとお分かりになるかと思いますが、それぞれ小札の長さとRの角度、穴の数が異なり、上から下にいくほど小札は大きくなります。

ここでハッ!と気付く方は素晴らしいですが、上から下にいくにつれて広がっていきますので、単純に威(おどし)ていくのではなく、一つの穴に何回か通したりと独特の威方(おどしかた)がありますので、非常に難しく頭を使う事になります。

もちろん、最初に全て計算してあり「ココとココを二回通す」といった具合に、威方(おどしかた)の設計図の様な物を作り出してありますが、これも創作する上でも大変な仕事のひとつですね。

そうして仕上がったのがこちら。

ここから更に整えていきますが、これだけで3色の糸色を使用しております。

この時に様々な威方(おどしかた)があり、模様を入れる様に「裾後(すそご)」「段威(だんおどし)」「沢瀉(おもだか)」や「妻取(つまどり)といった様に様々な意匠を凝らしていく訳です。

こちらは、秀月オリジナルの緑の段威ですが、暖かい春の陽ざしを表現した「陽春(ようしゅん)」と呼びます。

こうして、幾色もの紐を使用すれば美しく綺麗になりますが、その分高価にもなってきます。

これを、兜等の大きさに関係なく同じ幅(太い)の紐を使用たり、むやみに錣(しころ)の段数を減らせば安価にはなりますが、雑な仕上がりとなってどこか間が抜けていて見比べると一目瞭然ですね。

やはり美しい物は手が込んでいて、お値段にするとそれ相応の仕上がりになっておりますので。

ここが、やたらギラギラとさせた金具等を過剰に付け、肝心なところは手を抜いてある物も多く、見てくれだけを派手にして、お客様の目を引く作りをしてある物も多いので注意が必要です。

それでも良いというのであれば別ですが、せっかくの初節句のお祝いの品でその子の御守りでもありますので、見てくれだけでない中身のある物をお選びいただきたいと思います。

こうした事から、やはり品物選びよりも先ずはお店選びが重要で、信頼のおける優良人形専門店でお選びいただく事がポイントです。

必ずお住いの地域にひとつは、老舗として営んでいる老舗優良人形専門店があると思います。

そして、分からない事はお店の人に聞く事です。

今ではネットで調べれは何でも出てくると思われがちですが、我々職人の世界はそんなに簡単に語れるものではありませんし、基本があってそこから各作者やメーカーにより創意工夫がなされ、個性が出されておりますので、通り一遍ネットに書かれている通りというのは少なく、その辺りの違いも説明できるお店が優良店です。

これは宣伝広告も同じで、安さを売りにしたり、ポイントやプレゼントを大々的にうたいお客様を引き寄せようとする所は、上記の様な説明をするほどの物ではない物であったり、ただ右から左へ流すだけの物で説明も出来ないので、安さやポイント・プレゼント等で見えなくする所も多いので十分ご注意下さい。

代々、当主自らが店頭に立ち、お客様のご意見・ご要望をお聞きし、業界の流れの中で良いものは取り入れそ、そうでないと感じるものはたとえ「よく売れている」ささやかれてもあえて取り入れず、流行り廃りの無い様に初節句をお迎えになる可愛いお子様・お孫様の事を想い、御祖父様・御祖母様・親御様のお気持を形とすべく御守りになる様にと自らが制作しておりますので安心しておまかせ下さい。

代々厳しい修行の中で、秀月独自の制作技術を受け継いでおり、一見、同じように見えるお人形や鎧・兜ですが実はその仕上がりや各所のバランス、それを生かす為のお飾りの仕上げ方で、お飾り全体の見栄えもかなり変わってくるもので、これは実際に創っているから可能な事です。

そして、価格の違いは品質の違いと思っていただければと思います。

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

江戸時代初期から創業400年

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月