こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

神奈川県逗子市のS様より、アメリカから持ち帰られた羽子板額入りの修理を承りました。

S様は、ホームページをご覧になりメールにてお問い合わせいただいたのですが、「ケースに入った羽子板を頂いたのですが、古いもので海外から輸送された時にダメージを受けてしまったので修理をしたいと考えております。そもそも修理可能か?と言う点も含めてご相談にのっていただきたいです」との事で。

先ずは写真をお送りいただきましたが、過去にもこうしたケースがありましたので、いけるだろうと踏んで現物をお送りいただきました。

現物が到着し確認すると、年代物の羽子板でしっかりと板にネジ止めされており、額等は現地の方の手作りでした。

S様の修繕依頼個所は・・・

「羽子板の土台のちりめんが破けて剥がれてしまいそのため女の子の顔が首から折れたようになってしまっています。このちりめん部分を修理いただけないかと思っております」

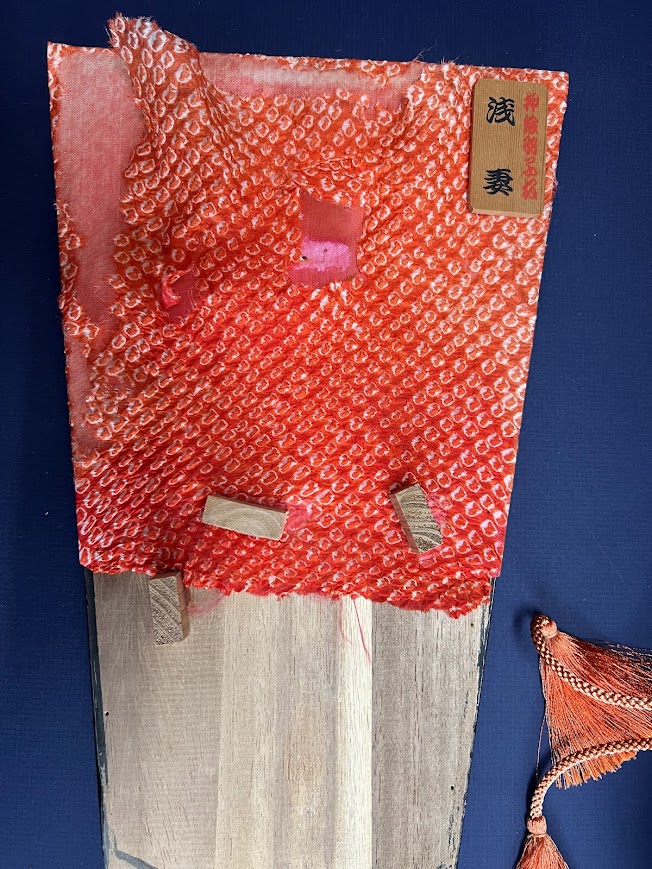

ガラスや縁・木枠を外し確認してみると、確かに絞りの生地は破れてしまい、首が根元から外れてしまっています。

原因は分かりませんが、首がの元から破れてしまっており、下地が破れるというのもあまり目にしませんが、完全に破れてしまってます。

羽子板に関しては、他に破損個所は無い様ですので下地の絞りは同じ物がありませんので、代用で同じ赤でも別の生地を使用する事をご提案させていただきました。

実はS様、8月末にアメリカへ戻られるとの事で、可能であればそれまでには・・・と。

アメリカへ持っていかれる事を考えると、これだけ大きな物ですので船便かもしれませんし、いづれにせよ間際になるよりも余裕を持って荷造り発送をしていただきたいので、早目に修理して差し上げようと思いまして。

幸いにも他に破損等はありませんでしたが、思った以上に難儀になりそうです。

まず羽子板を外していく訳ですが、基本的に羽子板は接着されておらず、小さな真鍮釘で固定されています。

それを一本ずつ、お着物に傷を付けない様に丁寧に外していく訳ですが、個所によって長さも異なり、昔の真鍮釘ですのでよい風合いになってもいますので、新しい新品の真鍮釘は使わない様にする為にも、頭が潰れない様に慎重に外し個所が分かる様に番号をふっておきます。

そうすると、この様に綺麗に外れ、下の木の生地もカビや破損等が無く大丈夫な事が確認できます。

こういうことろは開けて見ないと分からない事でもあるので、一概に「修繕できます」とは簡単に申し上げられないのです。

何でもそうですが、お雛様にしても五月人形にしても表面の破損や汚れだけで判断される事が多いのですが、実際に開けてみなければ分からない事も多く、それもあり簡単に「だいだい、おおよそ、概算で幾らくらい」というのを簡単に申し上げられない訳です。

あまり修理経験がなく、取り替えるだけのところでしたら言うかもしれませんが、届いて中を開けてみたら実際は他の個所もとなれば、最初の金額とは異なり追加料金が発生してしまい「実は・・・」となるのは、言う方もお客様にとっても心地よいことでは無いでしょう。

今回のS様の場合もそうですが、必ず後日お見積りをお伝えし、ご了解を得て修繕をしていきます。

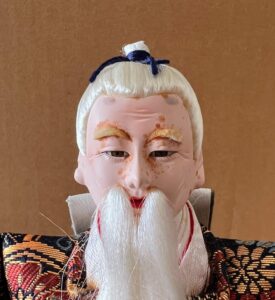

さてS様の羽子板ですが、押絵羽子板で『浅妻』と言う札が見えてきましたね。

この『浅妻』ですが、押絵羽子板の絵柄は、歌舞伎舞踊の名場面を教えにしたというだけでなく、絵柄自体に江戸っ子独自の思い入れとユーモアを含む意味を持たせています。

女の子の初節句のお祝いとして作られている代表的な絵柄は、藤娘・道成寺・汐汲・浅妻があり、これらの絵柄の意味合いは次の通りです。

『藤娘』・・・行儀の良い子になり、良縁に恵まれるように

『道成寺』・・・波乱万丈あれども、将来幸せになるように

『汐汲』・・・幸せを汲み、良き縁を作るように

『浅妻』・・・情緒豊かに育ち、幸せな日々を送るように

こうした意味が込められており、御祖父母様や親御さんはそれらを選び女の子の初正月にお飾りされていた訳です。

残念な事に、現在ではこうした絵柄も殆んど見かけなくなってしまい、本来の意味合いとはかけ離れた、いわば「見てくれ」だけの置物としてのお飾りになりつつあります。

もちろん、本来の「羽子板飾り」をお探しになられているお客様はいらっしゃいますので、秀月ではそうした「羽子板飾り」を厳選し、ご用意いたしております。

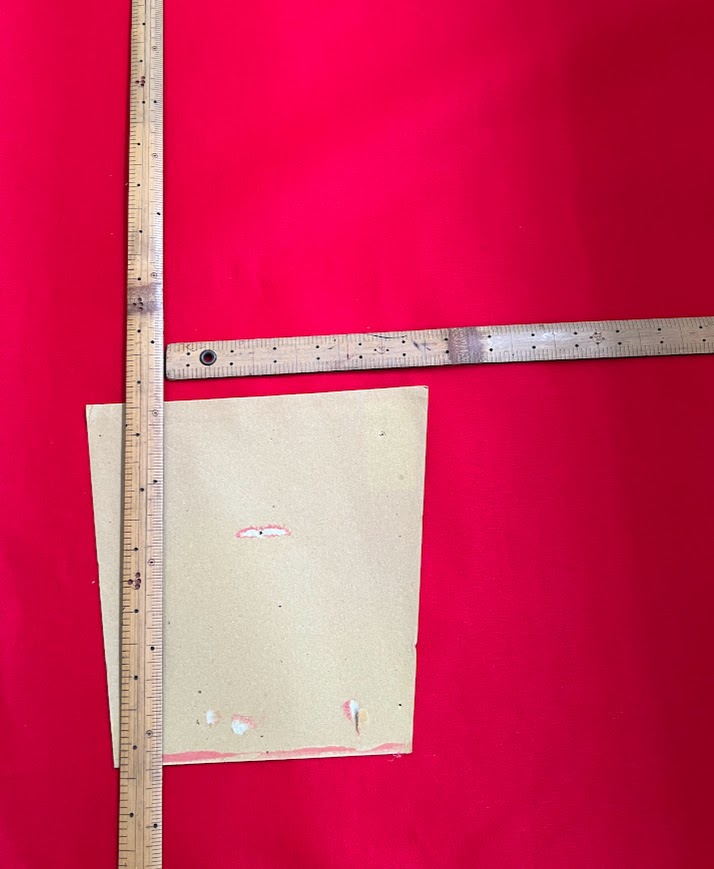

さて、話しは戻りまして、羽子板生地の上に厚紙が敷かれており、そこに絞りの生地が貼られていましたので厚紙を破れない様に慎重に丁寧に剥がし、破れた絞り生地も剥がし、代用の赤い生地を張っていきます。

この生地は、特注で発色が良く、かつ上品な色合いの生地で、実際に人形を制作するときに使用する生地を代用品として使用しました。

何十メートルという巻きで用意してある裂ですでの、無駄なく綺麗に真っ直ぐ裁断するには計算をしながらで、次の仕事でも無駄なく裁断しやすい様にと、ただ何でも裁断すれば良いというものではありません。

物差しもよく見ると、cmと尺なのがお分かりいただけるかと思いますが、我々の業界は未だに『尺』ですので、それだけでも長さが若干変わってきてしまうので、両方を理解している必要があります。

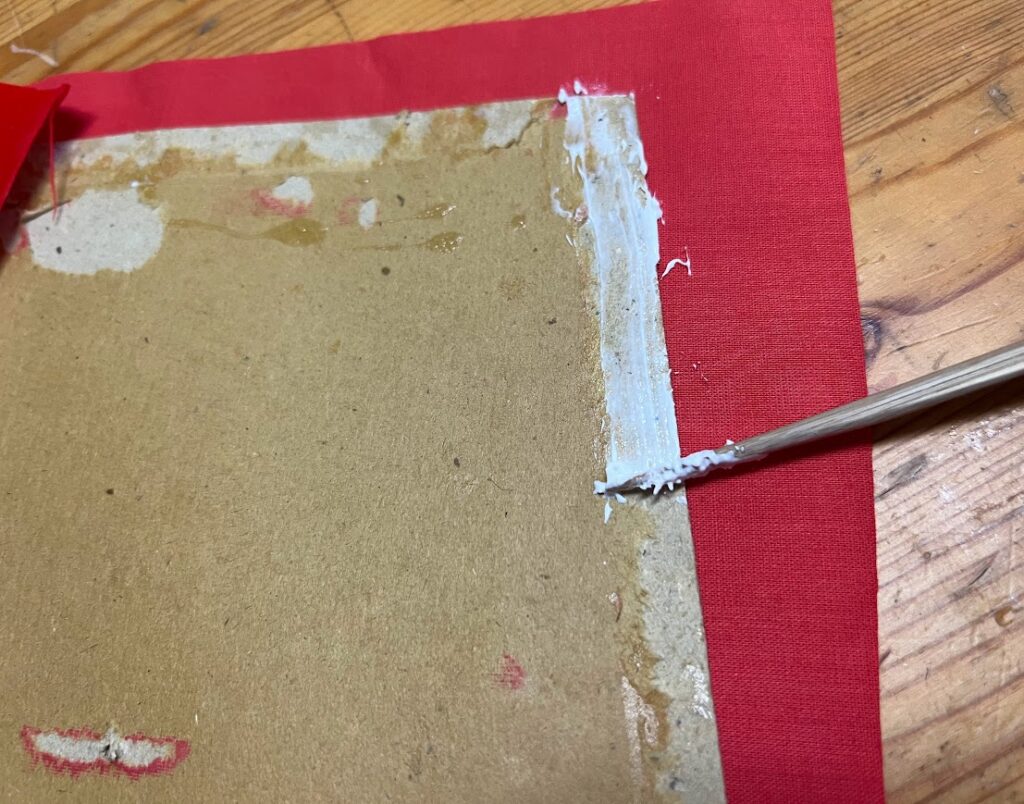

そうして裁断したら、裏返しにして糊で貼っていく訳ですが、最初から糊が付いていたところに、付け過ぎると厚くなってゴワゴワしてしまいますし、薄す過ぎるとしっかりと接着されませんので、ここが経験が物を言うところで、適量の糊を自家製の何十年物の竹ヘラで薄く伸ばしていきます。

我々の仕事は「糊仕事が基本」と言われる様に、この糊仕事がきちんと綺麗に出来なければ何もできませんし、一人前とも認めてもらえません。

ちなみに写真は撮影用で、右手でヘラを持ち左手でカメラを持ち撮影しましたので、手がプルプルしながらで上手く出来ていませんが、撮影後に綺麗にしていますので。

そして、写真の様に裂を片手で押さえ、もう片手の五本の指を均等な力加減で裂を引っ張りながら織り込んで余分な所は切っていく訳ですが、厚紙自体が台形ですので、必然と裂も台形になり、写真の様に斜めになりますが、これも綺麗にカットしていきます。

この時、ピンとくる方は「角をどう処理しているのだろう」と思うと思うのですが・・・やり方があるんです。

そして糊が乾いたらひっくり返して、外した各々を取り付けていきます。

と、その時に、髪が外れかけていましたので、今回の修繕の中には含まれていませんでしたが、そこを接着し修繕します(費用はいただきません)。

そして先ず、写真に2つ程見える枕木を、元のあった場所にしっかりと固定していきます。

これも接着で、乾くまでは何も出来ないので、それを見越して「ここが乾いて接着するまでにここを修繕しよう」とやっていく訳です。

よく、乾燥を早める為に化学薬品のボンドを使用するところもありますが、私はよほどの事が無く見えない場所でない限り使用しません。

さらに、こちらの羽子板には房紐が4本出ているのですが、それら4本全て紺色の下地にガッチリ接着されており、これを無理に剥がすと下地が破け、それこそとてつもない修繕費になってしまうので、そのままで外れない様に注意しながらの作業です。

と、ここまでで羽子板の形が出来たのですが、次にガラスです。

これはS様にもお伝えし了解を得ているのですが、ガラスの周囲がガリガリに欠けていて、ちょっとした事で欠けたりしてしまう状態で、アメリカへ運ぶ途中に割れてしまう恐れもありますので新品に交換です。

これも、実際に開けてみなければ分からなかった事ですね。

このガラスを寸法を測りカットして用意する訳ですが、現在は一般的にこうしたガラスケースの場合は厚さ3mmのガラスを使用してあります。

こちらの様に昔の物ですと、厚さ2mmのガラスを使用している事が多くなります。

この厚さ2mmのガラスというのも、なかなか手に入りづらく、割れやすくもなりますので注意が必要です。

ですので、ガラスはガラスのプロにお願いし用意していただきました。

さらにS様の場合、アメリカで加工された額ですのでアメリカのガラスが使用してあり、これは切り口を見ると分かるんです。

これも、さすがガラスのプロで「これ、日本のガラスじゃないね」と瞬時に見分けました。

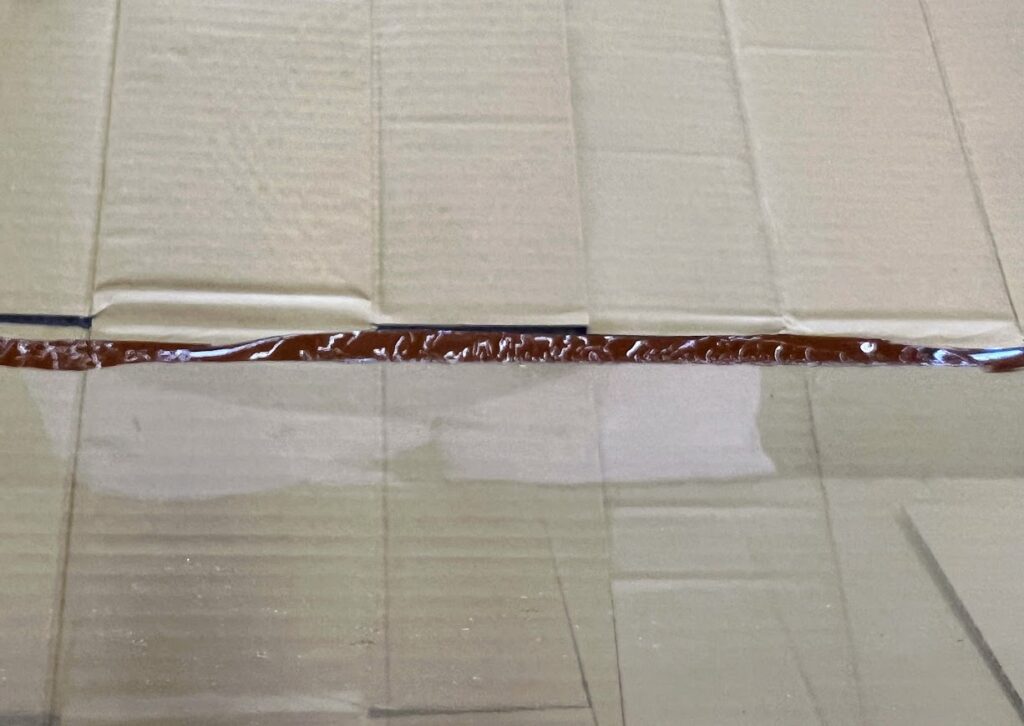

どうやら混ぜ物?がしてあるらしく、切り口が赤いのがお分かりいただけると思います。

これが日本のガラスになると・・・

切り口は緑というか黒というか。

表面的には殆ど分からないのですが、こういう違いがある事に勉強になりました。

さすが、代々続くガラスのプロで、やはり餅は餅屋ですね。

さらに角を少し丸く削り、中でガラスが踊っても傷を付けない様にとの工夫も。

最近では割れないという事でケースは「アクリル」が主流になりつつありますが、面積が大きいとタワミが出ますし、そのタワミが出ない様にするには厚みが必要となり、同じ大きさでもアクリルの方が高価であるというがはあまり知られていない様です。

そう、アクリルの方が高いんです。

それでいて綺麗に見えるのは、やはりガラスなんですね。

木枠も、細かいところは修繕し昔の風合いを残しつつ綺麗にしてます。

もちろん、こうした事も修繕費はいただいておりません。

そして、中のゴミや埃を取り除き綺麗にして、縁を付けガラスを乗せます。

ガラスは接着すると割れる危険性もありますので、あえて少し動いて遊びを持たせ、その遊びで周りに傷か付かない様にと角を少し丸く削ってあります。

そして木枠を取り付け完成ですが、明るい所で作業をと蛍光灯の真下でやっていましたので、思い切り蛍光灯が写り込んでしまいました。。。

これで完成ではなく、今度は裏返して四方に隙間がありますのでそれを埋めていきます。

これは手づくりの為か、箱自体はプラスチックの様な素材で作ってあり、その上から木枠を被せる様な作りで、サイズが合わなかったのか隙間ができていました。

それをギュウギュウにしてしまうと、それはそれで変に力が掛かると壊れてしまう恐れもありますので、手作りの緩衝材を来た時と同じように。

そして、全てが外れない様にしっかりと固定し完成です。

この左下のつなぎ合わせ部分も修繕したかったのですが、ガッチリ固定されていてびくともしませんでしたのでそのままで。

見違える様に綺麗に修繕できました。

やっている途中、見た人からは「これ、本当に綺麗に直るの?直すの?」と言われたりもしましたが、ある意味挑戦的な部分もありますが、出来る限りの事はするんです。

いろいろな修繕をする度に、自分の知らなかった新たな発見もあり、とても勉強になるのですが、やはり他人の仕事の修繕は何よりも勉強になりますが仕事自体は難しいですね。

ですので、上手くいかなかった場合や煮詰まった時は、ふらっと外にかき氷等を食べに行ったりもする訳で。

こちらのS様の羽子板の修繕だけでも1週間以上掛かった訳ですが、中には「修理は簡単に安く出来るから、新品を買うよりお得」と思われて相談される方もいらっやしますが、それは大きな間違いで、良いお品であればあるほど手間も掛けてありますので、修繕にも同じように手間は掛かりますし、素材に良い物が使われて入れば同じように良い素材が必要となりますし、何よりも機械の仕事ではなく、全て職人による手仕事ですので時間も掛かります。

今回の様に、ガラスのプロが間に入れば、その分時間と手間は掛かりますが、確かな完成度となります。

どういった修繕をご希望されるかはお客様次第ですが、秀月では私を含め修繕に携わる職人さんは、皆自分の仕事にプライドと誇りを持ち、代々家業とし生業としている職人さん達で、いわば職人繋がりで協力し合います。

それとは逆に、ただ壊れた部品をとって新しい部品を付け替えるだけの安価なところもあり、どちらが良いとは一概には申し上げられませんが・・・

S様この度は、誠にありがとうございました。

ちょうどお礼のメールもいただき「大変綺麗に修復していただき、本当にありがとうございます。大満足です」

仕事冥利に尽きますね。

どうぞアメリカへ戻られても、誇らしくお飾りくださいね。

雛人形・五月人形の修理・リメイクのご相談は、こちらよりご覧ください。

こちらの以前のブログからは、さらに膨大な気合の入った修理例をご覧いただけます。

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月