こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

浜松市中央区のH様より、特注セミオーダーでお創りした兜飾りをお選びいただきました。

H様は、最初はお母様が下見に来られ、次にご家族皆さんでご来店されまました。

その時に「実は、いろいろ他店を見て来たんですが・・・やっぱり秀月さんが一番良くて来ました」と正直にお話ししてくださいました。

こうして、他店と見比べていただきながらお選びいただけるのは、本当に嬉しくありがたい事です。

こうして正直にお話しいただくと、それに応えたくなるというのが私というもので、ご覧いただいている途中で「せっかくなら創っちゃいましょうか?」とセミオーダーのご提案をさせていただきました。

お二人は驚かれた様ですが、秀月は製造元ですので普通に可能な事なのです。

あまり知られていない様ですが、過去にも何件かのお客様にセミオーダーの兜をお創りしており、ご要望があれば可能な限り承りますが、フルオーダーでは大きさから小札の色・縅の色や鍬形の形状や金具まで、お打ち合わせになりますので場合によってはお時間や納期は掛かりますし、種類によっては何百通りという中からの選択になりますので、少々お疲れになるかもしれません。

ですので、ある程度決められた中から選んでお創りするセミオーダーの方がよろしいかと。

さっそくお打ち合わせが始まり、お飾りの大きさは分かっておりますので、兜や部品等をお持ちしお選びいただきました。

その中で感心したのは、とても優しい若奥様で終始ご主人に優しく「どういうのが好き?どういうのがいい?」とお聞きになり、ずっと御主人を立てながら話しを進めていきました。

こういうところで育ちの良さが出るんですね。

お父様とお母様も何も言わず二人に任せ、遠くから見守っている姿に「なるほど・・・」と感心いたしました。

ちなみに、そのお母様は先に磐田市のH様は室内飾りの鯉のぼりと可愛い張り子の鯉のぼりをお選びいただいております。

打ち合わせの最中に、「こういうのがお好きなんだな」と言うのが分かると、「あ、ちょっと待ってて」と私が二階へ走り工房から新しい部品を持ってきて「こういうのがあるよ」とお見せするという、私自身もバタバタ走り回りますので、固い雰囲気ではなくやんわりとした雰囲気で進めてまいりますので。

そして、全体的な形も決まりこだわる部分もお聞きし、細かな所の創りも少しお聞きし、帰られた後に制作に入ります。

先ずは兜鉢ですが、様々な種類の中から一番雅やかな兜鉢で、鉄片を矧ぎ合わせ全体に星と呼ぶ金具を植え、前後にサテンシルバーの方白(ほうじろ)と呼ぶ金具を付け、その上から篠垂(しのだれ)と呼ばれる下向きの矢印の様な金の金具を付け、兜の頂点を八万座(はちまんざ)と呼ばれる、美しい磨き金の金具で固定します。

次に目庇(まびさし)という、兜正面の庇(ひさし)ですが、裏面に端午の節句に必要な「菖蒲」の柄を使用しました。

これも戦国時代より使用されている柄で、縁起も良く好まれる柄で、現在は小桜柄を使用したりと様々ですが、あえて菖蒲柄を使用いたしました。

表面はタスキ獅子という昔からの柄で、周囲にレザーを巻き糊で固定してありますので乾くまで置きます。

乾かしているうちに、噂の楽しい覆輪巻きの下準備として、覆輪を真っ直ぐ綺麗に伸ばしていきます。

この覆輪の伸ばしは、緩すぎると歪んで駄目ですし、捻じれてまま伸ばすと捻じれたままですし、伸ばし過ぎるとキンキンに硬くなって細くなり切れてしまったりして意味が無くなってしまうので、ほど良い加減というのが必要なのですが、教えてくれる筈も無く、マニュアルなんてものはありませんので、失敗し怒られれながら身体で覚える体得するしかありません。

こうして書くとマニュアル云々や教え方が古い等と言われそうですが、職人の世界とはそういうもので、その対価としてお客様からお金を頂く訳ですから、出来て当たり前で一丁前の口を利くなら仕事を覚えて一人前になってからという訳で、それで残った者のさらに限られた者だけがお金を頂ける仕事が出来る訳です。

そして、覆輪を巻いて目庇(まびさし)は半分完成です。

ここで一旦なじませて、吹き返しも同じ様に制作していきます。

この様に、いったん仮止めでレザーの内側に蛇腹(じゃばら)という糸を巻いて、バランスを見て本止めをするのですが、ここでお客様から「シンプルにしたいので、蛇腹糸の内側に金糸は巻かない」とおっしゃっれていたので、若干広めに蛇腹を巻いていきます。

でも、しっかりとレザーが見える様に。

途中かなり端折りますが、お客様は金小札に黒糸縅の耳糸赤を選ばれましたので、その様に仕上げます。

こちらは吹き返しと錣(しころ)が一体となった、共吹(ともぶき)もしくは共錣(ともじころ)と呼び、これに先ほど制作した吹き返しを乗せて固定していきます。

蛇腹糸の数か所に穴を開け、固定する為の金具を付ける訳ですが、これは足割れになっていて差し込んだら足を開いて止める様になっていて、どこのどの位置にどの様な金具をというのは、それぞれ異なりますので、一応の秀月の基準はありますがバランスを見ながら臨機応変にやっていきます。

この吹き返しですが、他所のものですと覆輪が無かったり、レザーが無かったりと様々ですが、どれも正解ですのでデザインの一種と思って見比べていただくと良いのですが、あえて昔ながらのやり方でひと手間もふた手間も掛け制作いたしました。

まだ仮止めの状態ですが、もちろん全て手仕事で、やはりその方がキチッとした仕上がりで綺麗なんです。

そして、その吹き返しにお乗せる飾り金具ですが、これも最小様々無限にありますので、予めバランスの合う物をご提案させていただきます。

そしてH様は、こちらの梅柄の飾り金具を。

この飾り金具によく見るツルツルの丸い金具ですと、いかにもコストカットしているのが分かりますので、あえて抑えめな華やかさのある金具を用意させていただきました。

この飾り金具を付ける位置も重要で、ど真ん中ですと色気も何も無く、あきらかに何も考えずに付けているというのが分かりますので、バランスを見ながら付ける位置もご主人と相談してある位置に。

そして、付ける前の鍬形の写真を撮り忘れてしまったのですが、真鍮に純金鍍金を施しヘアーラインを入れ艶の無い状態にし、長鍬形として、鍬形を受け止める台輪には吹き返しの飾り金具と同じ様な梅を配しました。

やはり、長鍬形って美しいんです。

これから人気が再来するかもしれません。

後日、完成した時に一旦ご覧いただいて、OKであれば仕上げに入りお飾りを完成させる訳ですが、若夫婦はお披露目時に「お~凄い!」と感動されていました。

忍緒は昔ながらの錆び朱をご希望で、袱紗は紺地に波柄。

兜櫃は、若奥様が「これがいいです」と神代杉を模した柄で、美しい木目と色で知る人ぞ知る兜櫃です。

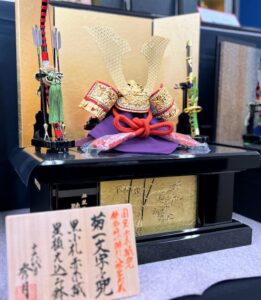

飾り台は黒塗りに畳敷きで屏風は金沢箔となり、昔ながらのお飾りですが兜が最も美しく良く映え、逆に様々な柄物の屏風等が多い中で新鮮に映ります。

そうした事から、秀月では金屏風を選ばれる方は非常に多いですね。

若奥様も、「今時のは嫌で、昔ながらのお飾りがいいです」とおっしゃられ、その辺りの事もよくご存知で。

弓太刀揃いは少しこだわりまして、戦前はサーベルを作り、戦後から代々弓太刀創り続ける三代目の弓太刀職人の物で、少しお高くはなりますが、その姿かたちといい仕上がりといい、個人的には「色気がある」と言うのですが、そちらを間違いなく選ばれてました。

プラスチックは一切使用しておらず、太刀部品等は二十四金鍍金仕上げですので、大変美しい弓太刀揃いです。

私と同じ、頑固な職人さんですが仕事は間違いありませんので。

お父様はちゃきちゃきの江戸っ子で、父とも仲が良いのですがとても上品な方で好きです。

こうして完成した秀月オリジナルのセミオーダー兜の兜飾りですが、ご主人も部品を選び終わってから「疲れた・・・こういう事を毎日してるんですか?」とおっしゃっれ「正解はありませんから。幾つもの部品を組み合わせたり部品自体を型を起こしたりして試作を繰り返しますから・・・新作を生むときは生みの苦しみで正直きついですよ」と。

そして無事に納めさせていただき、H様自身がインスタグラムで掲載していただけましたので、秀月公式インスタグラムの兜の項目に掲載させていただいております。

H様この度は、秀月のセミオーダー兜をお選びくださり誠にありがとうございました。

代々の兜も拝見させていただき、あらためて良いご家庭でご両親の躾もしっかりとなされているのだなと感じました。

どうぞ世界でたった一つのセミオーダーの兜で、楽しい初節句をお祝い下さいね。

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月