こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

山梨県中央市のO様より、紺糸緋日之丸縅鎧をお選びいただきました。

実はO様、代々秀月のお客様で、元々は伯母さんのお店である人形の秀月 山梨店のお客様で上得意様です。

「秀月さんのお人形が好きだから、ずっとうちは秀月さんなんです」と大変嬉しいお言葉をいただきました。

こうして秀月はお客様に支えられております。

O様は2022年にご長男がお生まれになった時にも車で2時間半かけて袋井店にご来店され、山梨県中央市のO様は秀月オリジナルの鎧飾り 金閣をお選びくださっております。

この金閣という鎧は、個人的にも大好きな鎧のひとつで、満月と竹の屏風がベストマッチしていて、O様もお母様とご覧になられ瞬時にお決めになられました。

鎧飾りの大きさは間口70cm 奥行60cm 高さ100cmと見応えのあるお飾りで、鎧自体も一番バランスの取れている鎧の大きさで、どこからご覧になられても隙の無い美しい仕上がりです。

金小札に赤糸縅は定番で、美しい金小札は華やかになり、魔除けの意味もある赤糸縅は多くのお客様が選ばれます。

こちらの鎧の大きさに対して、小札の大きさや糸の太さ等も完璧なまでに計算され、美しく丁寧に縅され裏側まで約5000工程にも及ぶ作業を経て、きちんとした仕事をこなすのはやはり長年の経験と伝統の技です。

そして、今回はご次男がお生まれになり、前回同様にお母様と車で遥々ご来店くださり「同じくらいの鎧を・・・」とご所望されました。

山梨県というと武将で言えばと武田信玄ですので、徳川家康でもなく伊達政宗でもなく前田利家でもないんですね。

これは気を付けないといけないのですが、良かれと思って簡単に勧めてしまうと、昔ながらの地域で風習などが残っているところでは、元々治めていた大名等がいて、「我々の地域の大名を滅ぼした武将だ」とお叱りを受ける事があるんです。

昔ほどではありませんが、今でもそういった事が残っている場合もあり、ご自身たち(若夫婦)だけの問題ではありませんので、必ず県外でお飾りする地域はお聞きする様にしていますので。

「そんな事ないら」と笑う方もいらっしゃいますが・・・そう思っているのはご自身たちだけでという事もあるんです。

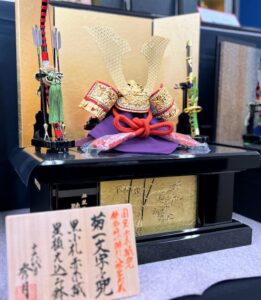

という事で、あえて展示はしていなかったのですが、写真の紺糸緋日之丸縅鎧を出してきてその場で屏風や弓太刀揃い等を合わせ、即席でお飾りを仕上ていきました。

大きさは

間口43cm 奥行47cm 高さ70cm

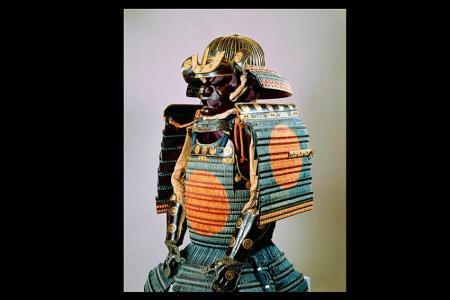

実はこちらの紺糸緋日之丸威鎧は、もともとは徳川家康着用 花色日の丸威銅丸具足を模写し創作を加えた鎧。

本物は、鉄片を黒漆で塗り固めた小礼を花色の糸で威ながら、胴の中央と左右の大袖に、紅糸で大きく日の丸を威しています。

兜は黒漆塗の阿古陀形の鉢で、各筋に覆輪が施され、吹き返しに枝菊透の丸い金物が据えられ、魚子地枝菊の毛彫の鍬形台が付けられています。

黒漆の塗られた胴の胸板や大袖の冠板などに、菊・桐・輪宝の紋が、また篭手・臑当には酢漿・七宝・沢瀉・桐・巴の紋などが、金平蒔絵で施されています。

この具足は秀吉近侍具足とも呼ばれる色々威具足十六両とともに、明治維新まで名古屋城内に納められ、大阪城落城ののち、尾張家に帰した豊臣秀吉着用の品と伝えられてきました。

ところが、近年の調査研究の結果、家康着用の具足と判明しました。

全く同じ様には出来ませんので創作を取り入れ、端午の節句のお祝いとしてお飾りできるよう仕上げられております。

小札(こざね)は極細小札の黒小札とし、鎧の大きさに対して通常よりも細く細かな小札で威の密度を高くし、より繊細に威ことで手間は掛かりますが、同系色でまとめられている分美しい仕上がりが際立ち、兜鉢は本物は阿古蛇鉢(あこだばち)を使用し吹錣(しころ)は傘錣を使用ておりますが、本品は矧合せ筋鉢を使用し通常の錣を使用しております。

これは形状や大きさ・バランス等の問題もありますが、本物は阿古蛇鉢に傘錣という組み合わせになっており、個人的にもこの傘錣の傘の様に広がる美しい形状が錣が好きなのですが、本品の大きさに適した阿古蛇鉢や傘錣が出来ないため、出来としてもバランスが取れないの事もあり、矧合せ筋鉢と通常の錣の組み合わせとなっております。

緋日の丸威は花色日の丸威を模したもので、本物は花色と表現しておりますが、本品では分りやすく緋日の丸と表現し威方は本物と同じで、熟練の職人の技術と非常に根気と手間の掛かる威となっており、極細小札を使用するのはこの緋日の丸(花色日の丸)威が美しく威せる様にとの事です。

佩楯(はいだて)には板佩楯を使用しており、各所に美しい金襴を使用しながら美しく仕上げられた緋日の丸威鎧です。

足元の毛靴(けぐつ)も、ひとつひとつが全て専門の職人の手で手作業で作られており、この毛靴(けぐつ)ひとつとっても、伝統的なものですが最近流行りの鎧では毛靴(けぐつ)ではない鎧を見かけますが・・・個人的にはやはり伝統的な毛靴に惹かれますね。

何気ない事ですが、臑当て(すねあて)と呼ばれる紐の結びは、お子様の初節句に縁起良く上を向かせてあります。

お顔を守る面頬(めんほう)と呼ばれる防具ですが、女性がよく「怖い・・・」とおっしゃられるところで、ここには白い髭が埋め込まれています。

実はこの髭を植えるのも専門の職人さんがいて、丁寧に植え込み形を整えていきます。

これも熟練の職人技なんですね。

この髭がビシッとと整えてあれば、鎧といえど表情も凛々しく映え、威厳のある美しい表情となります。

この髭が開いている鎧を見かけますが、なんだか鼠の様な表情になってしまいあまり好まれません。

実際にこの髭一つ見ても、綺麗に切り整えられているものが上質とされ、丁寧な腕の良い職人が制作している証にもなります。

縅もこうして全て手仕事で、丸という曲線を表現するのはとても難しい事なんです。

小札の段数や山数や穴数等を全て計算し、仕上げ縅ていかねば見事に綺麗な丸にはなりませんので。

こうして、細部に至るまで丁寧に造られたものは、それだけで佇まいも美しくなり、約5000工程を経て完成する鎧は総合芸術の粋にも達します。

これは雛人形・鎧・兜・子供大将・市松人形等全てに言える事ですので。

そうした事をきちんとお伝えし、本来あるあるべき価値をお客様に伝えしお選びいただく事も本来専門店の務めです。

職人さんや金物屋さん、鍍金屋さん内緒さん等、表には出てこない縁の下の力持ちの方々があってこそですので、どの国の何処の誰が作ったか分からない様な物を、お祝いの品なのに当たり前の様に値引き等で縁起もよろしくなく、可愛いお子様・お孫様のお節句の価値さえも下げえてしまう様なやり方は私にはとてもできません。

そうした事を踏まえ、価格の違いは品質の違いと思っていただければまず間違いありません。

こうしてO様の紺糸緋日之丸威鎧も、私が全て屏風から弓太刀揃いまでもセッティングし、一つのお飾りとして仕上げ、お気に召されお選びくださいました。

お兄ちゃんよりも少し小さめな立派な鎧飾り。

O様この度も、遥々山梨県よりお越しいただき誠にありがとうございました。

この徳川家康着用 花色日の丸威銅丸具足を模写した紺糸緋日之丸威鎧で、勇ましい初節句をお祝い下さい。

帰り道、例の自然薯のお店はご満足いただけましたでしょうか?

私が山梨県へ行った際には、ご挨拶に伺わせていただきますね。

画像・文章等無断転載禁止

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月