こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

磐田市見付にある旧見付学校へ。

昔からその存在は知っていましたが、真面目に訪れる事は少なく、この歳になりしっかり見てみようと毎年夏になると訪れています。

何でもそうですが、案外近くにあるとその貴重さに気付かなくて、ある程度の歳になるとその価値が分かってきて、行ってみようとなる訳ですが、何故か夏になると訪れてみたくなるのが不思議です

明治5年(1872年)の学制発布を受け、見付学校は翌年8月に宣光寺、省光寺などを仮校舎として開校しました。同時に淡海国玉神社神官・大久保忠利、区長兼学区取締・古澤脩らを中心にした町の有力者の協力によって資金調達が行われ、新校舎の建設が進められました。

新築工事は、名古屋の堂宮棟梁・伊藤左右衛門(後の9代目伊藤平左衛門)が建築を手がけ、明治7年(1874年)10月に工事着手、翌年1月11日に上棟式を行い、8月7日に落成、開校式を挙げました。

新築された校舎は、基礎石垣積みの上に木造擬洋風2階建てで、規模は間口12間(21.8m)、奥行5間(9.1m)、屋上に二層の楼が重ねられ、二階二層となっていました。正面には伊豆石の石段が設けられ、玄関はエンタシス様式に近似した飾り柱を配し、左右対称の2つの入口が設けられています。

石垣は、遠江国横須賀藩(現・静岡県掛川市)にあった横須賀城から払い下げを受けた石垣を基礎とされていて、玄関には初代浜松県令の林厚徳から贈られた扁額が飾られています。

「木縄を受くれば則ち直く、金礪に就けば則ち利し」中国の「荀子」勧学編の文中の一節で、「曲がった木も墨縄を当てて切れば真っ直ぐに切れ、金物も砥石で磨けば切れるようになる」という意味。

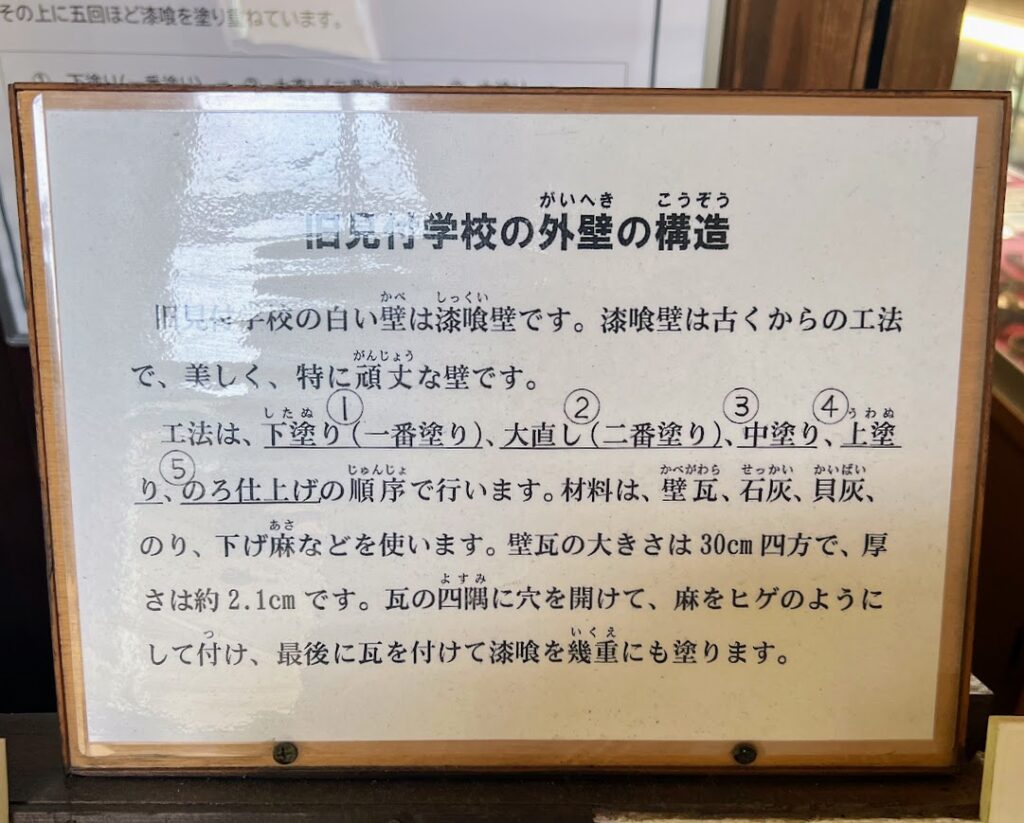

今日も暑い日でしたが、中に入るとエアコンが必要なほどの暑さは感じられなく、扇風機で十分と思えるほどで、これも南向きに建てられ北側に窓を設け、北と南の窓を開ければ風が通り心地良く、壁も漆喰ですので漆喰自体が呼吸をし温度を一定に保ってくれますので、快適な訳です。

建物の向きや構造までしっかりと考えられて理に叶っているんですね。

今では左官屋さんが少なくなり、この漆喰自体を出来る職人さんが少なくなってしまいましたが、日本の気候に合った壁な訳ですね。

向かって右から順番にしていく訳ですが、確かに手間は掛かりますが、自然の材料で化学薬品等も使わないので人や環境にも優しく、理想の壁材です。

昔のお城やお蔵なんかがそうですね。

中に入ればこの様に、当時の授業風景が再現されていて、この木の机や椅子に懐かしさを感じてしまいます。

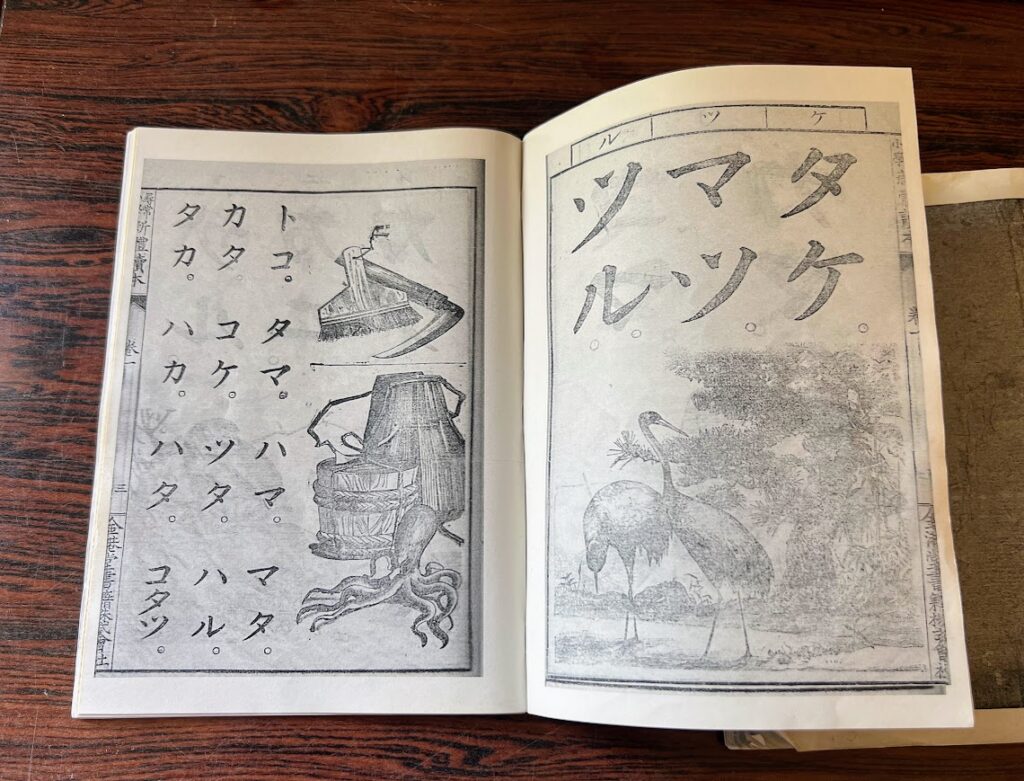

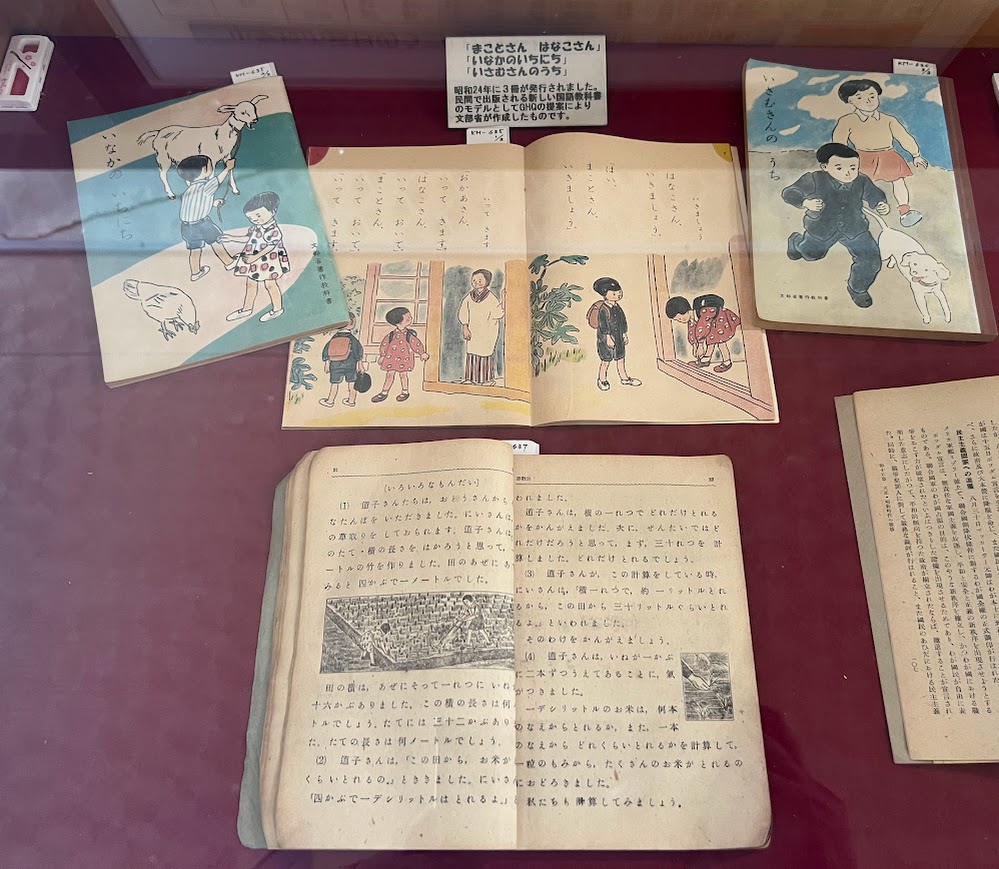

当時の教科書の複製も多数あり、上記は明治18年~36年の教科書だそうです。

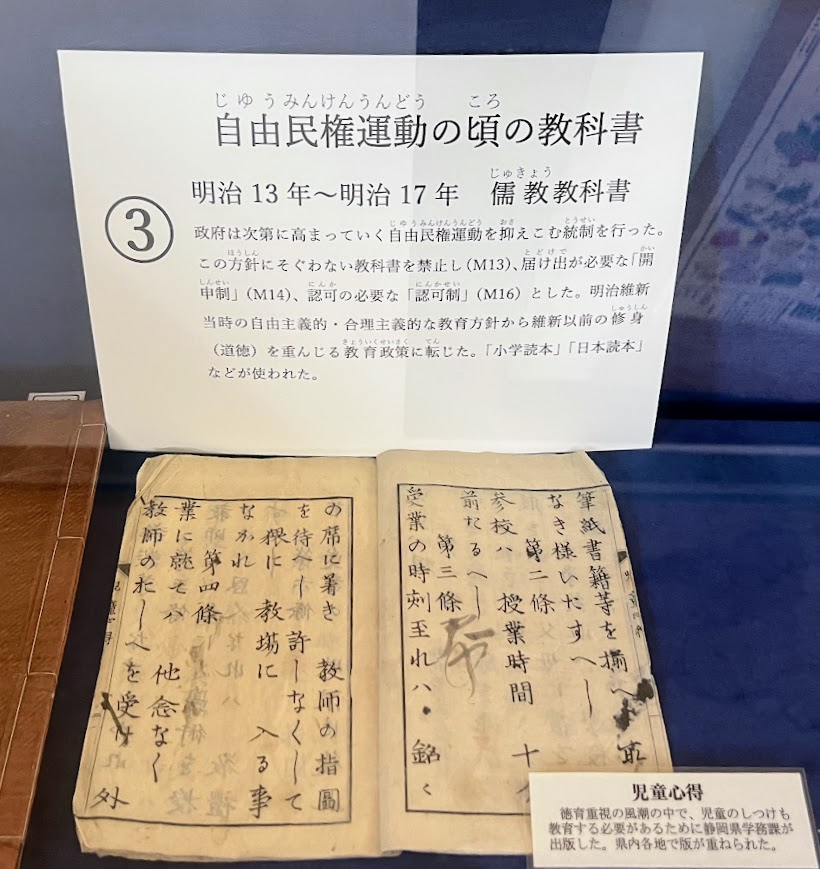

上記は、明治13年~明治17年の儒教教科書。

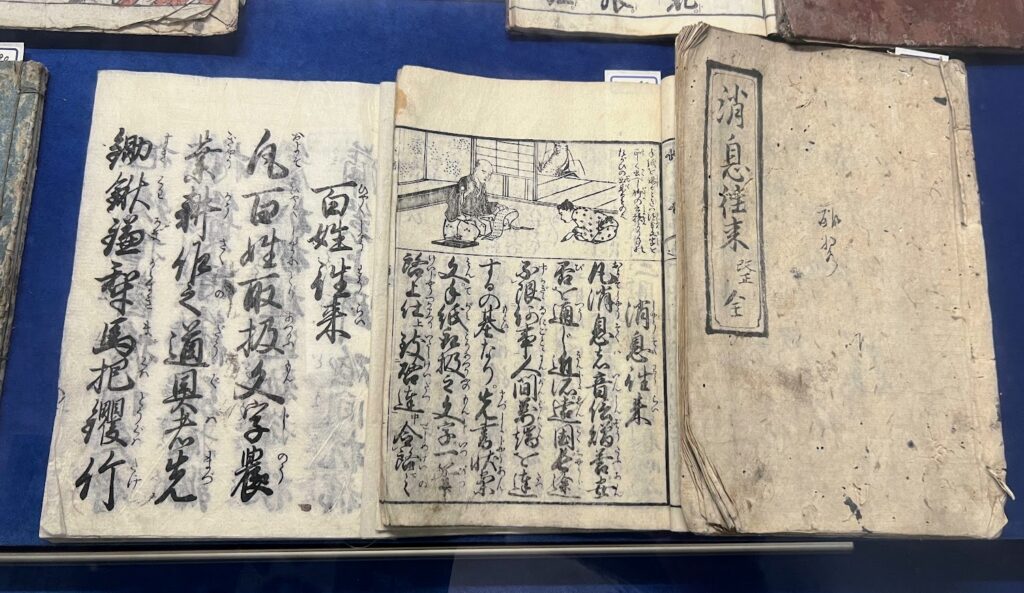

この様に貴重な資料も見る事ができます。

そして、こちらの太鼓は・・・

こちらの太鼓、市指定文化財 伝酒井之太鼓ですが、「家康を窮地から救った太鼓」として有名で、三方ヶ原の戦いに敗れた徳川家康は浜松城に逃げ帰りましたが、武田勢は城の周囲まで追ってきました。このとき、城中を守っていた酒井左衛門尉忠次(さかいさえもんのじょうただつぐ)はいちかばちかの作戦を思いつき、城門を開いて篝火(かがりび)を焚き、力いっぱいこの太鼓を打ち鳴らして威勢を示しました。追撃してきた武田勢は、勇壮に響きわたる太鼓の音に、徳川方に何か策略があるのだと感じ、城を離れていきました。このようにして家康は窮地を逃れ、浜松城は落城の危機から救われたと伝えられています。

見付学校が新築落成した年、家康の窮地を救ったといわれる「酒井之太鼓」が見付学校に寄贈されました。

明治七年(1874)浜松の祭りを見物していた見付の花屋吉三郎らが、板屋町の屋台で使っている太鼓が浜松城の警鼓であったことを知り、板屋町から買い受けました。太鼓は吉三郎らがどこに置くかと協議していたとき、ちょうど見付学校が建設中であったことから、当時の見付の戸長・古澤脩らと交渉して、翌年開校を記念してこの学校に置くことになりました。太鼓は最上階に据え付けられ、児童の登校の合図と正午の時報として、また児童の士気を高めるために毎日打ち鳴らされ、見付の人たちの生活の音として親しまれていました。

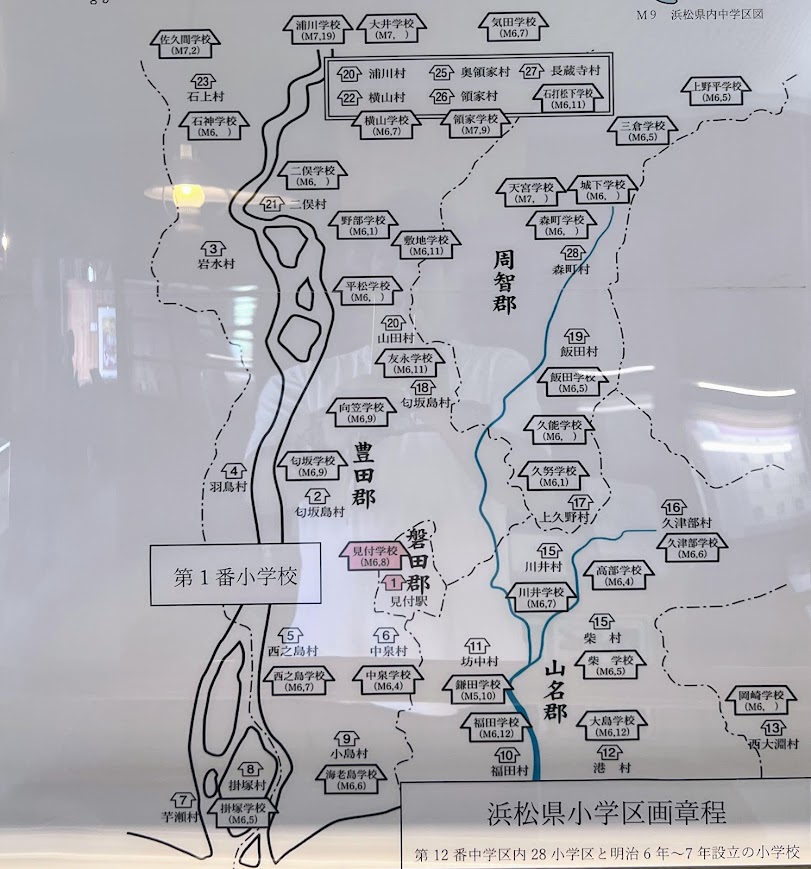

上記は、当時の28小学区と明治6~7年設立の小学校ですが、当時は浜松県で沢山の小学校があったんですね。

こうして当時の勉強姿がリアルに再現されていて、火鉢が懐かしくラジオや蓄音機まで、猫は今も昔も変わらないんですね。

当時は当然板の間ですが、現代風にお洒落に言うとフローリング?

彼は座布団の上に座っていますが、「やはりお雛様も板の間に直接座らせるというのはちょっと・・・」と思うのは私だけでしょうか。

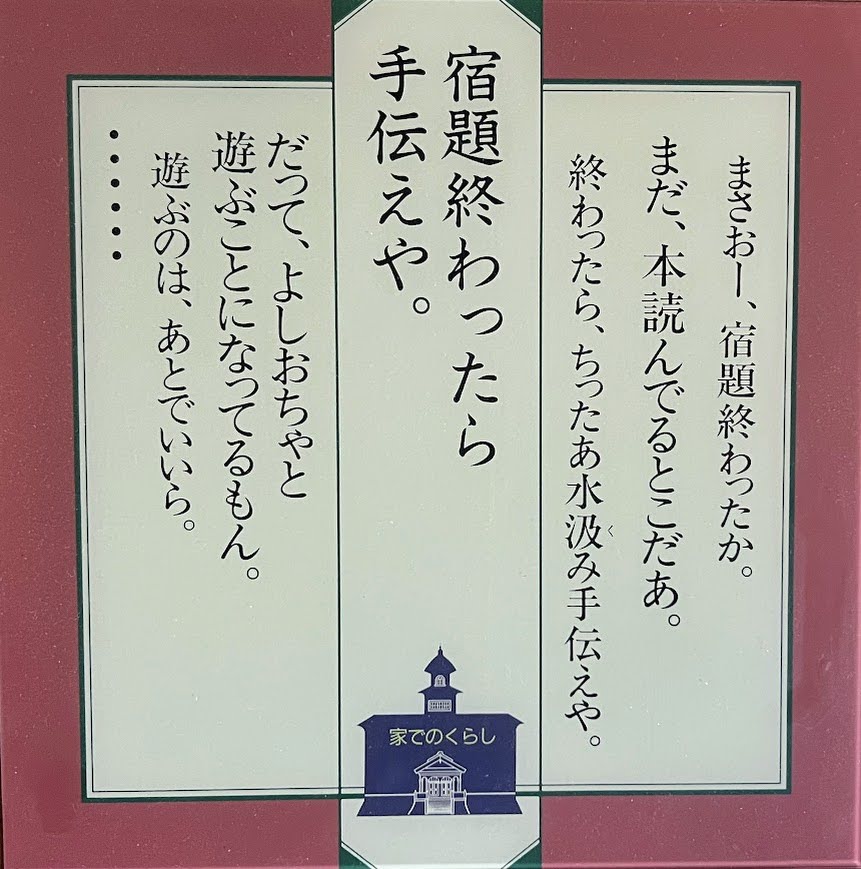

遠州弁丸出しですが・・・これも当時も今も変わりませんが、今時は「手伝え」とは言わないのかなと。

昔から遠州弁てあったんですね。

浜松へ行くとまた少し言葉が変わるので磐田弁というか、まさに「ちったぁ、手伝えや(てんだえや)」です。

若かりし頃、浜松の高校へ入学し先生との会話で「なんでいかんだ?」と言ったこの「だ?」が面白かったらしく、ウケました。

浜松は語尾に「け」ですので。

さらに東京の学校へ来て初対面の人たちとの初めての会話が「この辺の衆って、どんな格好して来るだ?」と聞いたら全く通じず、大笑いされましたが・・・田舎者丸出しで楽しい想い出ですね。。。

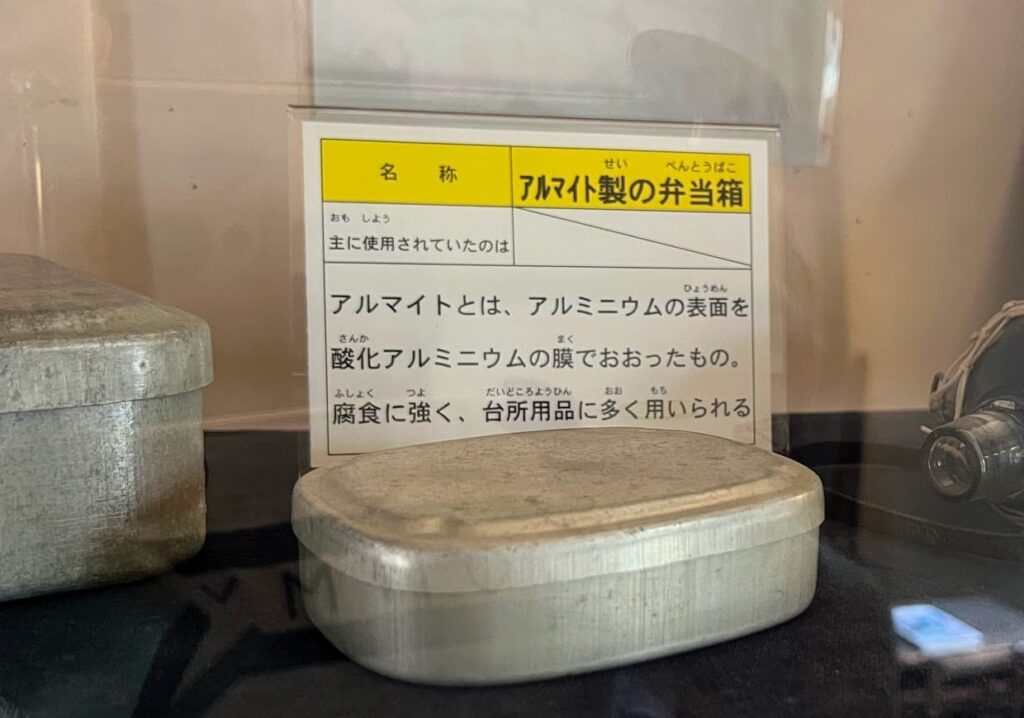

当時の弁当箱や水筒も。

木製や竹製の弁当箱は江戸時代から使われていて、おにぎりなどは竹の皮などに包んでいました。アルミの弁当箱は昭和になってから作られ、戦前は値段が高かったため、憧れの弁当箱でした。

さらにアルマイト製の弁当箱になり、便利ですが味気なくなってしまった様な・・・

個人的にはアルミやプラスチックの弁当箱よりも、木製や竹製の方が好きです。

特に国産の「曲げわっぱ」の弁当箱が好きで、おにぎりもラップに包まれているよりも、竹の皮などや「曲げわっぱ」の中に入れてあった方が美味しい様にも思います。

個人的に国産の「曲げわっぱ」は最高ですね。

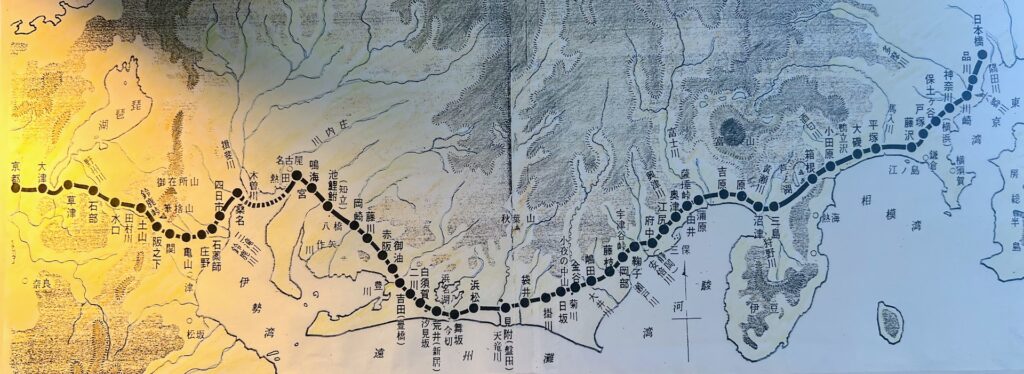

そして・・・日本橋から京都まで。

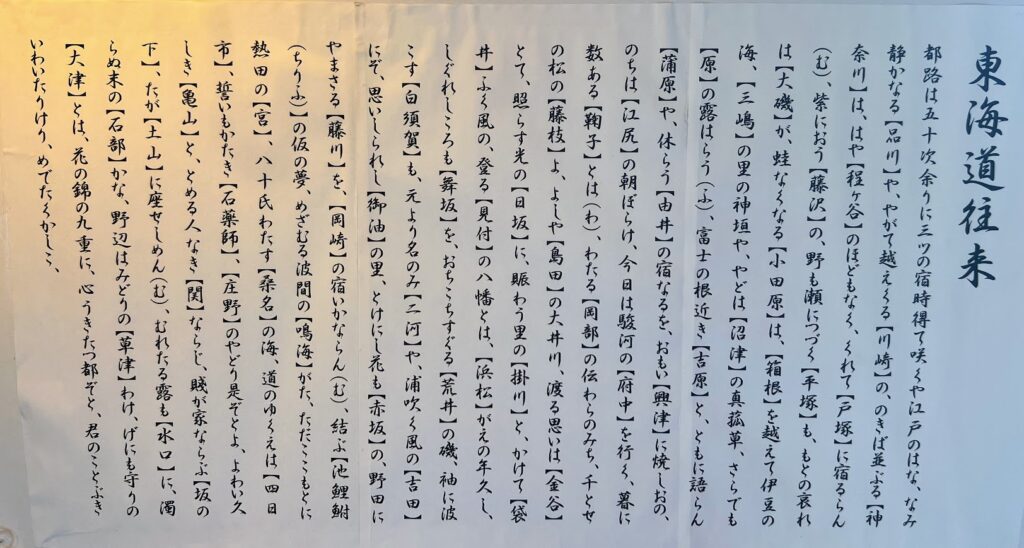

東海道往来

都路は五十次余りに三つの宿時得て咲くや江戸のはな、なみ静かなる『品川』や、やがて越えくる『川崎』の、のきば並ぶる『神奈川』は、はや『程ヶ谷』のほどもなく、くれて『戸塚』に宿るらん(む)、紫におう『藤沢』の、野も瀬につづく『平塚』も、もとの哀れは『大磯』が、蛙なくなる『小田原』は、『箱根』を越えて伊豆の海、『三嶋』の里の神垣や、やどは『沼津』の真菰草、さらでも『原』の露はらう(ふ)、富士の根近き『吉原』と、ともに語らん『蒲原』や、休らう『由井』の宿なるを、おもい『興津』に焼しおの、のちは『江尻』の朝ぼらけ、今日は駿河の『府中』を行く、暮に数ある『鞠子』とは(わ)、わたる『岡部』の伝わらのみち、千とせの松の『藤枝』よ、よしや『島田』の大井川、渡る思いは『金谷』とて、照らす光の『日坂』に、賑わう里の『掛川』と、かけて『袋井』ふく風の、登る『見付』の八幡とは、『浜松』がえの年久し、しぐれしころも『舞坂』を、おちこちすぐる『荒井』の磯、袖に渡こす『白須賀』も、元より名のみ『三河』や、浦吹く風の『吉田』にぞ、思いしられし『御油』の里、とけにし花も『赤坂』の、野田にやまさる『藤川』を、『岡崎』の宿いかならん(む)、結ぶ『池鯉鮒(ちりふ)』の仮の夢、めざむる波間の『鳴海』がた、ただここもとに熱田の『宮』、八十氏わたす『桑名』の海、道のゆくえは『四日市』、誓いもかたき『石薬師』、『庄野』のやどり是ぞとよ、よわい久しき『亀山』と、とめる人なき『関』ならじ、戝が家ならぶ『坂の下』、たが『土山』に座せしめん(む)、なれたる露も『水口』に、濁らぬ末の『石部』かな、野辺はみどりの『草津』わけ、げにも守りの『大津』とは、花の綿の九重に、心うきたつ都ぞと、混みのことぶきいわいたりけり、めでたくかしこ。

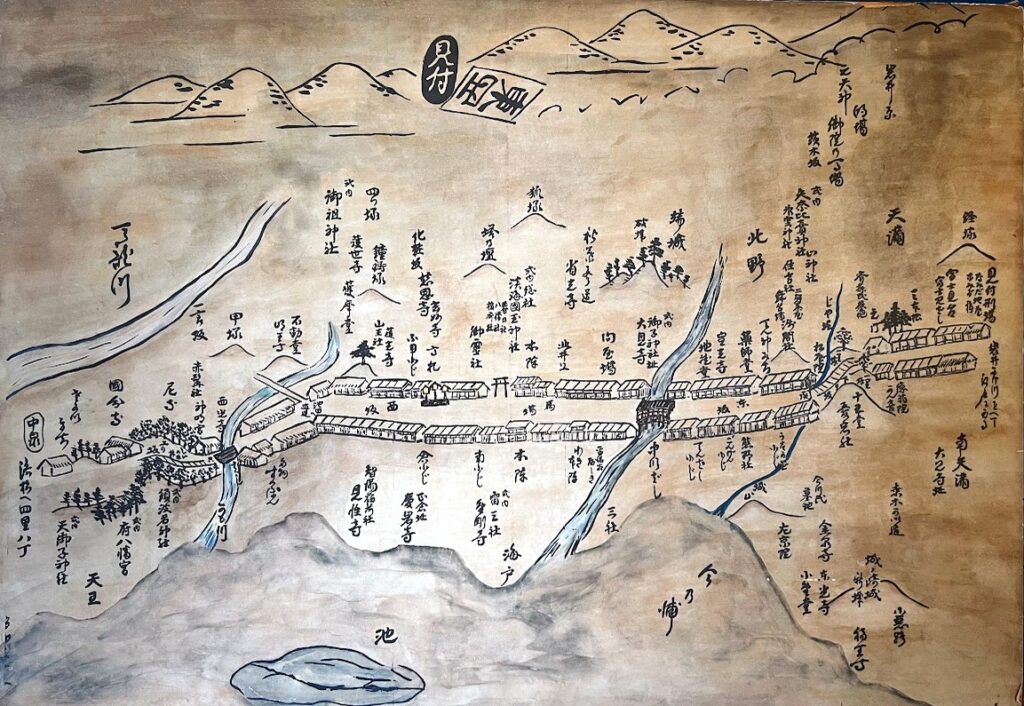

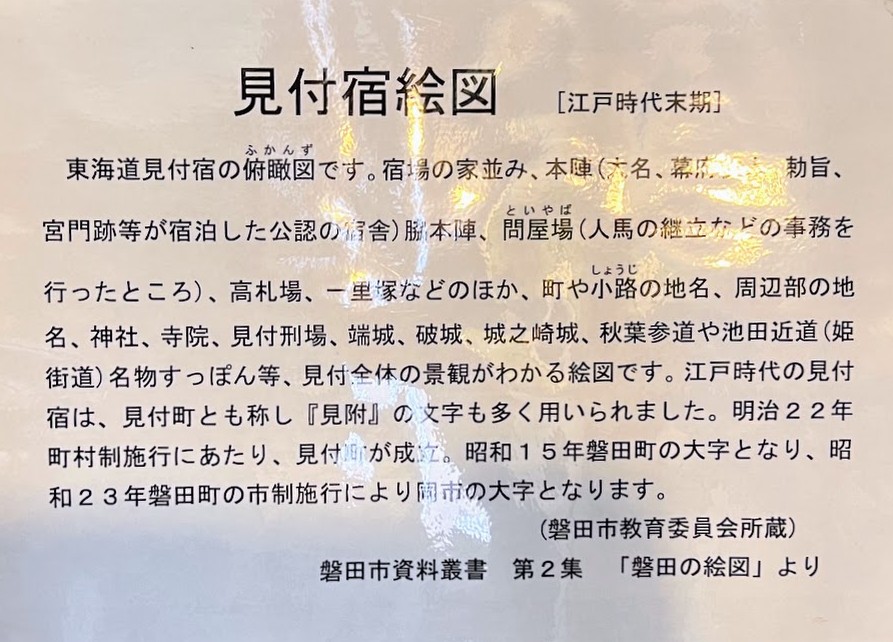

さらには江戸時代見付宿古地図(俯瞰図)

読めない字が多いですが、神社仏閣はその当時のままで、今之浦や向かって左には富士見の文字も。

こういうものも貴重だと思うのですが、この辺り一帯は昔からある地というのがよく分かりますね。

こうした古地図ですが、例えばどこか土地を買って家を建てようとしまする時、こうした古地図が役に立ち、もともとどういった土地だったかという事が分かります。

現代では、地相や家相というのをあまり気にされないかもしれませんが、この旧見付学校というのも理に叶った土地で理に叶った建て方をされていると思いますので。

そして、この見付の当時の実物は・・・

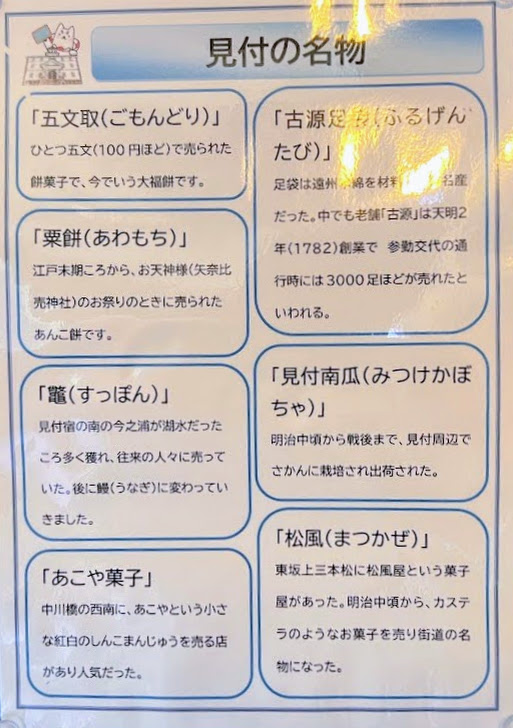

「五文取」「古源足袋」「粟餅」「見付南瓜」「鼈(すぽん)」「松風」「あやこ菓子」だそうです。

「鼈(すっぽん)」には驚きましたが、「粟餅(あわもち)」は現在でも売られていて、そんなに古かったとは知りませんでした。

当時の面影はほとんど残っていませんが、あらためて見付の通りは貴重だなと思う訳で、よく散策していくと当時の面影らしき物があったりもします。

もうすぐ見付天神裸祭が開催されますが、昔は見付の通りも狭くて練がすれ違う時にはもみくしゃになって迫力もあり楽しかったなぁと。

時代の流れとともに街並みも変化しつつありますが、こうして深掘りしていくと様々な事が分かってきて「だからこうなっているんだ」という事も理解できてきますので楽しいですね。

やはり、昔から続いていて歴史があるという事は何よりも大事だと思います。

そんな人形の秀月も、江戸時代初期から始まり創業400年、私で十七代目となりました。

見付宿とかいう話しですと重みが感じられるのですが、どうも私自身はまだまだ重みが無いようで・・・

ちなみに、東京へ出た際には「品川宿」地区に常宿があり、昔の宿場町の名残か商店もたくさんあるので楽しめます。

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師・甲冑師 十七代目 人形の秀月