こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

所要にて、名古屋へ訪れた際に徳川美術館へ。

と、その前に車で移動していたのですが、外気温は40度となかなかの暑さで、エアコンを付けても厚さの方が勝り、車内で涼しい顔という訳にはいきませんでした。

それでも走り回り、徳川美術館へ。

徳川家康の9男である徳川義直(尾張徳川家初代)が、父家康から譲り受けた遺品「駿府御分物(すんぷおわけもの)」を中核とし、江戸時代を通じて御三家筆頭の地位にあった大名家、尾張徳川家の歴史とともに厚みを増した多種多様な大名道具を受け継ぐ名古屋の徳川美術館。

現存最古の物語絵巻として世界に知られる「源氏物語絵巻」や漆工芸の最高傑作「初音の調度」などの国宝9点をはじめ、一万件を超えるコレクションは、極上の日本文化とそれを育んできた精神を「いま」に、そして「未来」に伝えます。

日本の美を繋ぎ、豊かな明日をつくる文化の発信地として徳川美術館は活動を続けています。

幸いな事に、とある社長様からご招待券をいただく事ができ、さっそく初めて訪れました。

ちょうど夏季特別展 時をかける名刀という企画展をされていて、「名刀が見れる」と胸を弾ませながら訪れました。

初めてでしたので駐車場が分からず、周りをグルグル回ってしまいましたが、無事に地下駐車場へ。

そこから歩くのですが・・・なかなかの暑さでしたね。

あまに人影が無かったので「やはり平日は空いてるな」とウキウキしていましたが、いざ入館すると凄い人で・・・

そして殆どが若い女性。

驚きました。

入ると直ぐに見事な甲冑が。

説明を撮り忘れてしまいましたが、美しく豪華な金小札(きんこざね)に、傘錣(かざしころ)の兜は雅やかで良いですね。

特にこの傘錣(かざしころ)と呼ぶ、傘の様に丸く綺麗に開いた錣(しころ)は、個人的にも雅やかで好きですね。

向かって左側下に見える毛の塊りの様な物ですが、これは采配でこちらの采配には「ヤク」の毛が使われております。

これも現在では非常に珍しく、昔の五月人形のお飾りに使用されている物もがあり、とても貴重ですね。

端午の節句では、鎧を好まれる方が非常に多いですが、中には「怖い」とおっしゃられママさんも多く兜を選ばれる方も少なくありません。

しかし、身を護るものであり時には相手を威嚇し存在を示す物ですので、怖いと感じられる物が良品として普通で、その怖さが美しさになってくるものです。

そして、現にこの徳川美術館でご覧になられ「凄い。カッコイイよね」とおっしゃられている方の殆どが女性ですので、分かる方には分かるんですね。

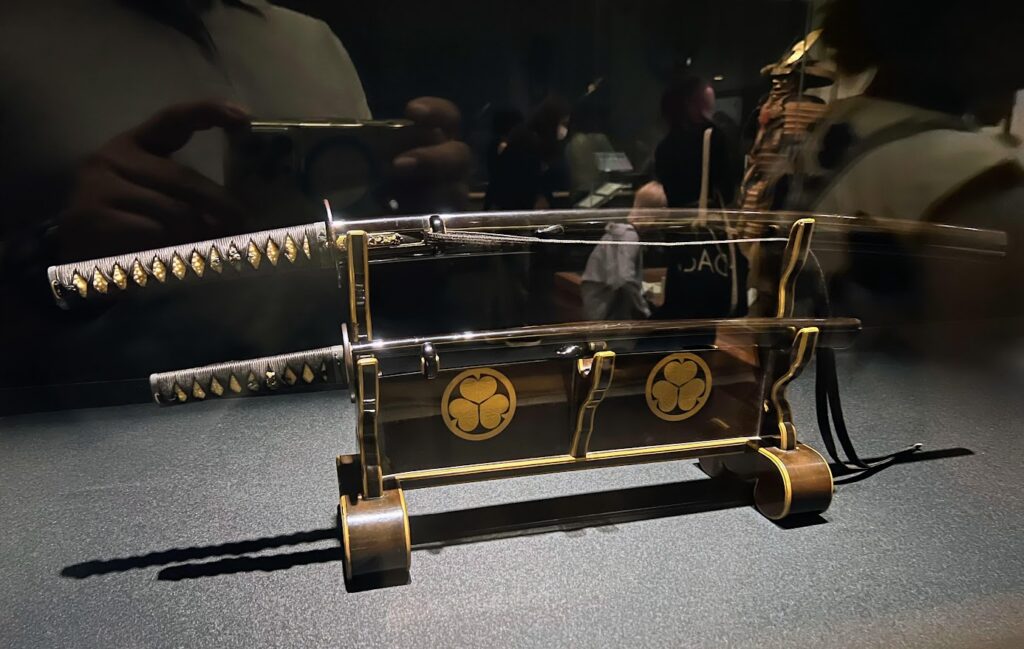

そして名刀。

「葵紋鳳凰蒔絵螺鈿飾太刀拵(あおいもんほうおうまきえらでんかざりたちこしらえ)」

江戸時代 天保10年 1839年

金粉を密に蒔きつけて梨の表皮に似た梨子地(なしじ)に螺鈿(らでん)の葵紋と鳥が花の折枝をくわえる伝統的な花喰鳥(はなくいどり)をあしらった、儀礼用や贈答用に用いられた太刀拵である。

尾張徳川家12代斉荘(なりたか)のために製作され、後に同家14代慶勝が使用した記録があるほか同家8代宗勝の8男勝綱の遺品であったとする記録もある。

美しいですね。

五月人形の太刀でも、ここまで手の込んだ銘品は難しいですが、説明させていただくと、より良い弓太刀揃いを選ばれる方が多かったです。

やはりきちんと説明すれば、みなさん間違いなく良い物を選ばれます。

蝋色塗刀拵 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸時代 嘉永5年 1852年

蝋色塗脇指拵 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸時代 嘉永5年 1852年

拵(こしらえ)とは、刀剣類の刀身の刃部を保護するための外装である。刀と脇指で組み合わせて用いる場合には「大小」と呼んで、揃いの拵を仕立てた。江戸時代の大名が公務で登城する際の正式の拵は蝋色と呼ばれる艶やかな黒漆塗の揃いの拵がふさわしいとされた。

蝋色というのも初めて聞きましたが、奥深く美しいですね。

艶やかという言葉の通り、どこか色気さえ感じてしまいますし、この刀掛けも上品で威厳を感じます。

やはり本物というのは、何百年経っても廃れる事無く、逆に風合いが増してきますね。

派手な色遣いや過度な装飾というものは必要とせず、そのもの本体から醸す出す美しさがあります。

これは、羽子板・破魔弓・雛人形・五月人形でも同じです。

羽団扇 江戸時代 19世紀

大天狗または強い天狗が持つとされる羽団扇は、空を飛んだり、強い風を起こしたりできる不思議な道具である。天狗は天上や深山に住むとされる伝説上の生き物で、修験道の信仰の対象となっている。「是界(ぜかい)」や「鞍馬天狗(くらまてんぐ)」など、能における天狗もこの羽団扇を持つ。

ある二人組の女性が興味深そうに見ていたので、一緒になって見ていましたが、「何の羽だろうね?」と。

確かに、団扇自体大きかったのですが、何の羽でしょう。。。

見ているだけで楽しくなる逸品ですね。

能衣装 紺地牡丹・獅子丸文金襴袷狩衣 江戸時代 18世紀

牡丹と獅子の丸文を配した金襴の袷狩衣(あわせかりぎぬ)で、神の役に用いられたとみられる。狩衣は盤領(まるえり)で袖口の下を縫い合わせない大きな広袖の装束である。前後の身頃が離れており、前身頃はたくしあげて腰帯で結んで着付けられる。狩衣(かりぎぬ)には袷(あわせ)と単(ひとえ)の区別があり、裏地のある狩衣(かりぎぬ)は幾何学的な文様を織り表した金襴で、鬼神や武士などの威厳のある強い役に用いられる。

思わず「なるほどぉ・・・」と。

18世紀の物とはいえ、美しい紺で牡丹と獅子の丸文も綺麗ですね。

私たちも、普段何気なく金襴を使用しておりますが、改めて意味と美しさが理解できます。

そして、館内にこうして能舞台がある事も驚きました。

蝋色塗合口拵 (短刀 銘 正広 附属)

徳川家斉(11代将軍) 徳川斉温(尾張家11代)所用

梨子地に金貝や蒔絵で菊の折枝を表し、葵紋と近衛家の家紋である抱牡丹紋を散らした華麗な刀掛。武家の成人女性が室内で守刀を安置するために用いた架台で、尾張徳川家11代名斉温の継室・福君の婚礼調度として伝えられた。合口拵は、尾張徳川家10代斉朝の養子・直七郎(1819~39、のち11代斉温)が文政9年(1826)5月に殿上元服を行った際、実父である11代将軍家斉から贈られた相州正広の短刀に附属する一腰である。

刀掛ひとつとっても貫禄がありますね。

もちろん職人による手仕事ですが、技術の高さがうかがえ、世界に誇れる逸品ですね。

こうして実際に目にすることが出来てとても嬉しとともに、私自身もこうした上品な美しさが好きです。

今時のお雛様や五月人形等に多い、意味のない過度な装飾や色使いは、流行りという事もあり流行れば残念な事に廃れてしまいます。

一時の可愛らしさよりも、こうして末長く続く美しさを可愛いお子様・お孫様にと常に思いますがいかがでしょう。

お店側がこうした事が説明や伝えられないという事は、売り手側の未熟さと素人さで、意味も分からず売れれば良い適なやり方の為、価値や説明ができないので安さを売りにしている事が残念でなりません。。。

更にこの奥に更に部屋があったのですが、長蛇の列で30分待ちとか・・・

驚いてしまいましたが、やはり殆どが女性です。

思わずスタッフに「ど、どうしてこんなに?」と聞いてしまいましたが「刀剣女子というので・・・」と、さらに奥の部屋へも、さらに奥の部屋へもずっと並んでいました。

「刀剣女子」とは聞いたことはありましたが、ころほどとは・・・

しかし、そういう刀に興味のある刀剣女子がこうした場所に訪れて、本物を目にすることで目が肥えてくるでしょう。

確かに館内では「これいい」とか「可愛い」という言葉が飛び交って異空間でしたが、そうした気軽な感覚で本物を目にする事って大事です。

先ずは、本物に触れる(見る)事が大事ですから。

こうして若い女性達が刀といえど本物に興味を持ってくれるという自体、嬉しく思ってしまいました。

今回は「徳川美術館へ行きたいと思ってるんです」と言ったら「意外と入館料高いんだよ」と招待券を下さった社長様にも感謝です。

新しい世界が少し見えてとても勉強になりましたので、また必ず訪れてみようと思います。

帰り際、隣の徳川園では結婚式の前撮りが行われており、幸せのお裾分けをいただくこともできました。

画像・文章等無断転載禁止

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月