こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

浜松市浜名区のI様より、真田幸村公の兜飾りをお選びいただきました。

実はI様、お祭りで私と同じ地区で参加し伝説となった方のご親戚で。

その伝説となった方は、数年前に袋井店でお選びいただいており、その時に「君だったのか!」と大いに盛り上がりまして。

I様は「実はあの時の彼の親戚で・・・」となり、そこで話しが盛り上がりました。

何度もご来店されており、「どれがいいろう・・・」といろいろと迷われていたのですが、両家のお母様同士と一緒にご来店された時に「ケース飾りは駄目!」とピシャリと釘を打たれ、振り出しに戻り悩まれた挙句、こちらの真田幸村公の兜飾りをお選びくださいました。

この「ケース飾りは駄目!」というお母様のお言葉ですが、大変よく分かります。

深くは申し上げませんが、親心というものを汲んであげるとお分かりいただけるかと思います。

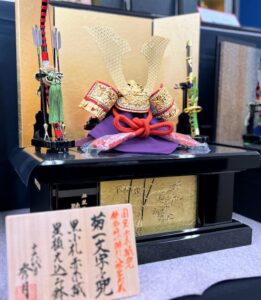

こちらの真田幸村公の兜飾りですが、全体が赤く、小札(こざね)までも赤く赤小札として、紺糸で縅されております。

兜鉢は鉄片を矧ぎ合わせた矧ぎ合わせ鉢を使用し、眉庇(まびさし)はこうした眉庇の場合は鉄板に塗装だけというのが多いのですが、板自体に模様が彫られており、その上から塗装してありますので美しい柄が出る様にと工夫されております。

吹返しも同様で、見えない部分ではありますが、しっかりと手が掛けられ、同じ様に見える塗装にも実は・・・という事があったりもしますので、こうしたところが「価格の違いは品質の違い」として表われてくる訳です。

最も特徴的な脇立て(わきだて)は鹿の角を模した物。

この脇立てを天衝脇立(てんつきわきだて)にすれば、徳川四天王でも有名な赤備えの井伊直政公になるのではないかとよく言われるのですが、井伊直政公とは兜鉢の形状も異なりますので。

前立てには純金鍍金を施された、真田家の家紋となる六文銭。

あまりに有名なので、ご存知の方も多いと思います。

そして、吹返しには真田家の替紋として使用される「結び雁金紋」を配しました。

これは、雁(がん)という鳥は、昔から「幸せを運ぶ鳥」として有名で、あえてこの真田家の替紋である「結び雁金紋」を配した事にはこうした意味がある訳です。

この「結び雁金紋」もあえて鋳物で制作した、高価な紋となります。

忍緒は縅色と同じ紺色とし、袱紗は最も高貴な色とされる紫(古代紫)。

こちらの兜飾りには兜櫃(かぶとびつ)が付き、兜も鎧も重要な意味をなす大事な櫃(ひつ)です。。

この櫃飾り(ひつかざり)というものは、昔からの伝統的なお飾りで、しまう時は兜も鎧も全てこの櫃の中に納まりますので、昔から理に叶った収納箱となります。

当時の戦国武将は、この櫃に鎧を入れ各お城等に入城し、先ず方角の良い所に作られている床の間に飾りました。

そして櫃には足が付いてるのが基本ですが、これは「鎧や兜は身を護る為の大切で高貴なものなので、直接地面に置くものではない」とされ櫃に足を付け直接地面に触れない様になっている訳です。

こうした意味いわれを知っていたり、教えてくれるお店は少なくなりましたが、鎧や兜、威しやお飾りに使われている部品や道具類にもきちんとした意味いわれがあるもので、それらでお祝いするからこそ初節句のお飾りとなります。

戦国時代だからこそ「ゲン担ぎ」として、様々な意匠が施されている訳ですね。

背景にはシンプルでありながら、最も本体を引き立てる昔ながらの金箔押し屏風を使用し、より高貴に映える様にと仕上げられております。

有難い事に「秀月さんのは綺麗で豪華」とよく言われますが・・・玩具ではありませんので、それにはしっかり理由があるんですね。

I様この度は、秀月の兜飾りをお選びいただき誠に有り難うございました。

真田幸村公の兜で、元気な初節句をお祝いくださいね。

ご親戚のあの方にも、「お祭りで会いましょう」とお伝えください。

画像・文章等無断転載禁止

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月