こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

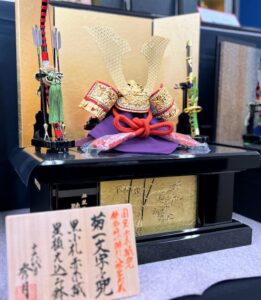

掛川市のN様より袋井市にお住いの可愛いお孫さんにと、秀月オリジナル 徳川家康公の鎧飾りをお選びいただきました。

N様は、ご家族で早々よりご来店されており、五月人形が並ぶのを待ちかねて再度ご来店下です。

それでも他所を見比べていただきながら、秀月オリジナル 徳川家康公の鎧飾りをお選びくださいました。

見比べて選ばれるという事は、本当に有難い事です。

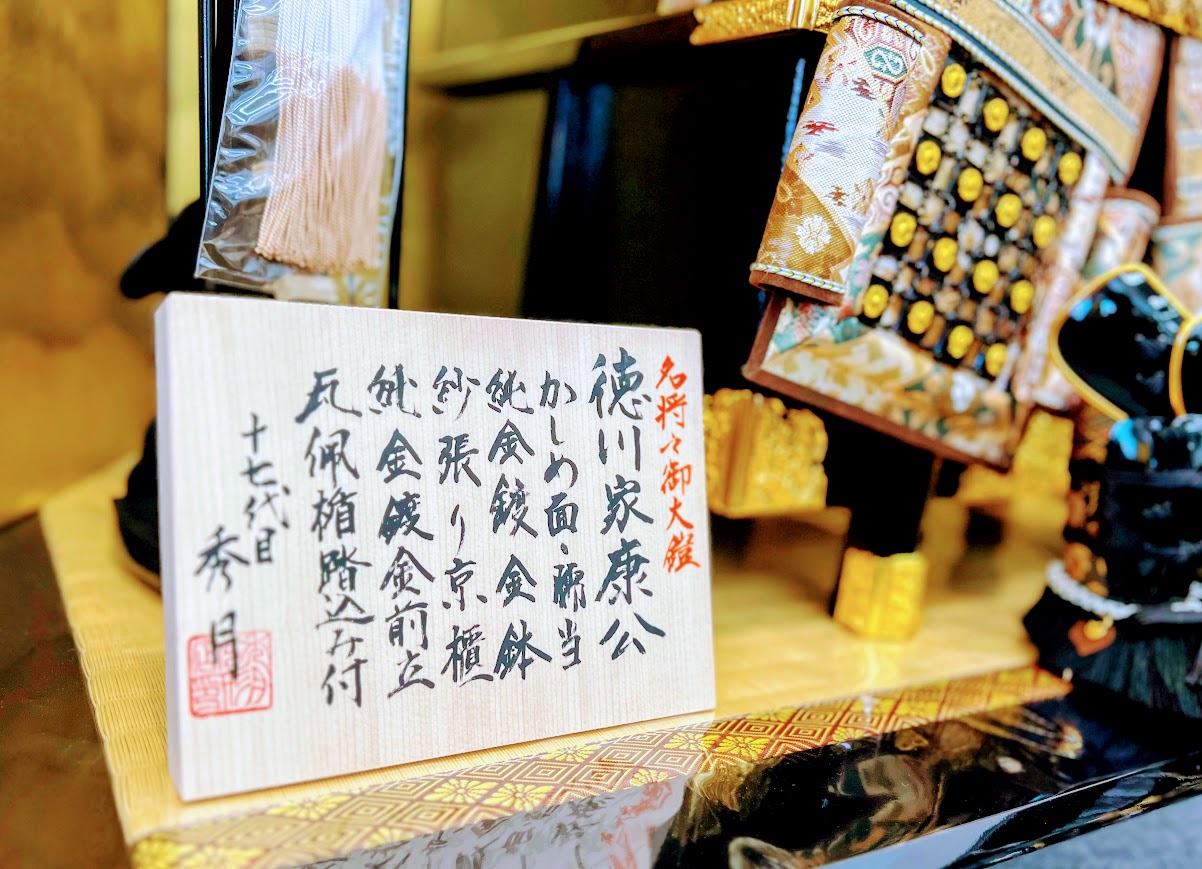

お選びいただいた徳川家康公の鎧は、着用鎧の次に大きな鎧で弊社でも看板鎧のひとつ。

鎧全体は金小札(きんこざね)とし、縅は黒糸縅で縁には三色(さんしき)という縅で全体を引き締め、美しくも迫力のある鎧へと仕上げられております。

その際、縅だけでなく房や紐類も全て黒で統一しバランスを整えてあります。

この黒色の紐類も、美しい発色と黒色である様にと厳選された糸を使用しておりますので。

しかし、それでは黒くなり過ぎてしますので、各所に使用する金襴を上品な色柄のものとし、美しい純金鍍金の施された金具を随所に使用し、全体のバランスを取り黒糸縅でも美しく上品な鎧になる様にと仕上げられております。

お顔を護る面頬(めんぽう)や臑(すね)を護る臑当(すねあて)は、それぞれ一枚一枚の板をかしめて形を作り上げ、つなぎ合わせるという昔ながらの製法で手の込んだもの。

特に臑当(すねあて)には金の覆輪を巻き、結びの紐類は縁起良く全て上向きとなっております。

これが単なる薄い一枚板だと、立体感も無く弱々しく見えてしまいますので、見た目にも一気に格が下がってしまう訳ですね。

毛靴(けぐつ)も昔ながらの製法で、ひとつひとつ専門の職人さんの手による手作りですので、その仕上がりの美しさも見比べていただければその差は歴然です。

こうしたところに職人技が光りますから。

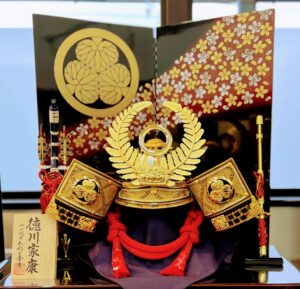

兜鉢は、全体に純金鍍金が施されており上品な輝きを持たせ、この家康公の鎧専用にと仕上げられた特殊な兜鉢。

鎧櫃(よろいびつ))は紗張りの京櫃を使用し、派手過ぎず地味過ぎず、上品に飾り金具を使用し櫃ひとつとっても存在感と美しく映える様にと仕上げられており、兜も鎧も重要な意味をなす大事な櫃(ひつ)。

この櫃飾り(ひつかざり)というものは、昔からの伝統的なお飾りですが、しまう時は兜も鎧も全てこの櫃の中に納まりますので、昔からある理に叶った収納箱という訳です。

当時の戦国武将は、この櫃に鎧を入れ各お城等に入城し、先ず方角の良い所に作られている床の間に飾ります。

そして櫃には足が付いてるのが基本ですが、これは「鎧や兜は身を護る為の大切で高貴なものなので、直接地面に置くものではない」とされ櫃に足を付け直接地面に触れない様になっている訳です。

こうした意味いわれも、教えてくれるお店が少ない様ですが、鎧や兜、威しやお飾りに使われている道具類にもきちんとした意味いわれがあるもので、それらでお祝いするからこそ初節句のお飾りとなる訳ですので。

そして、家康公の象徴ともいえる歯朶之葉の前立ては、一枚目の写真は木彫金箔押しですが、実際は真鍮に美しい純金鍍金が施された歯朶之葉の前立てを使用しております。

佩楯(はいだて)とは、腿の部分を護る防具で、瓦状に並べ鎖で結んだ瓦佩楯(かわらはいだて)を使用しております。

こうして手の込んだ、昔から変わらぬ伝統製法で仕上げられた、世界に誇る日本の職人、甲冑師による日本製の美しい徳川家康公の鎧。

秀月の鎧は5000工程におよぶ作業を経て、はじめて完成されます。

それぞれ専門の熟練した職人が、一点一画に心をきざみ込む作業が続き、納得がゆくまで、何度となくやり直されます。

この妥協を許さぬこの妥協を許さぬ勇気が、丹念に丹念を重ね、手づくりから生まれる秀月の甲冑で精魂を込めた技からつくられた逸品です。

その背景のある美しさに、海外の方も魅了される訳です。

背景となる屏風は、艶消しの金をベースとし鎧をさらに美しく高貴に引き立てる様にと、雲海からそびえ立つ白富士が美しい描写の屏風。

いかにも静岡、富士山、徳川家康公という感じですね。

実際にご覧いただくと、実寸以上にに大きく美しく映える徳川家康公の鎧飾りです。

こうして全てのバランスを取りながら、秀月オリジナルの鎧・お飾りは完成されておりますので。

鎧飾りの貫禄ある逸品。

N様この度は、秀月オリジナルの徳川家康公の鎧飾りをお選びいただき誠にありがとうございました。

この秀月オリジナル 徳川家康公の鎧飾りで、元気な初節句をお祝い下さいね。

*類似したお飾りにくれぐれもご注意ください*

画像・文章等無断転載禁止

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月