こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

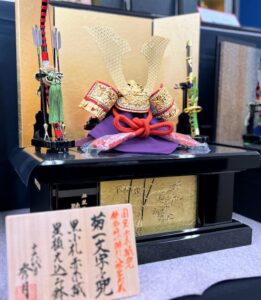

掛川市のF様より、秀月オリジナル 伊達政宗公の収納箱飾りをお選びいただきました。

こちらの伊達政宗公の兜ですが、当工房で私が制作した兜。

大きさは秀13号ですので、収納飾りとしては大きな兜ととなりますが、お飾りはコンパクトでも兜はバランスを見ながらできるだけ大きくされたい方が多いので、これは製造元の強みでもありますが、ギリギリの大き目な兜を制作しお飾りを仕上げる事ができます。

こちらの兜は、兜鉢にアンチモニー製の兜鉢を使用しております。

このアンチモニーとは、鉛を主成分として、アンチモン、錫などを加えた合金のことで、銀に近い比重と重量感、独特の光沢が特徴でアンチモニー工芸として、江戸時代から明治時代にかけて、武家社会の終焉とともに技術が確立し、東京の地場産業として発展しまし、明治期には西洋人に高く評価され、輸出産業としても成長しました。

私達にとっては馴染みのあるアンチモニーですね。

小札は金小札とし、黒糸縅に耳糸を赤として華やかな強めの印象になる様に。

目庇(まびさし)や吹返しは、レザーの上に金の覆輪を巻き豪華に映える様にいたしました。

そして吹返しには伊達政宗公の家紋でもある梅鉢を配し、裾には金の牡丹飾り金具を正面に四個配しました。

通常、伊達政宗公というと吹返しは小さいのですが、こちらは大きく立派に映える様にと創作を取り入れた兜です。

この金の牡丹飾り金具は、背面の錣(しころ)にも取り付けてありますので、どこからご覧いただいても豪華に映え、こうした見えない所にあえてこだわるのも職人の「粋」というものだったりもしますね。

政宗公の象徴となる三日月の前立てですが、こちらは真鍮製で純金鍍金を施し磨き金としたもの。

職人の手により丹念に磨かれておりますので、ご自分の顔は綺麗に映り込みますし、歪み等もほとんどありませんので、こうしたところに鍍金職人の腕の差や磨き職人の腕の差が表れる訳です。

こうした何気なく普通であることが職人の粋様(いきざま)で、実は丁寧な仕事をしてあるのですが、決して大袈裟にひけらかさないんです。

袱紗は最も高貴な色とされる紫を使用し、忍緒も同じく紫で総角とし少し長めにとってバランスを取ってあります。

この忍緒ですが、結びの違いは皆さんお分かりになると思いますが、実は紐の太さにもこだわりがあって、我々の様な人形師や甲冑師が使う忍緒は、太さから長さまで全て計算してありますので。

もちろん兜にプラスチックは一切使用しておりません。

そして、こちらの兜を乗せてある収納箱兼お飾り台ですが、木目塗となっており白木とは異なりますので、経年による「焼け」というものがほとんどありません。

さらに畳敷きで、F様もこの畳がお気に召された様で。

背景の屏風は二曲とし、兜を引き立てる物ですので下半分を金とし、上半分には虎と龍を配しました。

守護神でもある龍ですが、とてもリアルで表情もあり青海波の模様も入った繊細な仕上げは、エッチング加工によるもの。

百獣の王として好まるれ虎も、リアルに繊細で竹模様。

これで龍虎の柄となる訳ですが、こうしたところはなかなか細かく見る方も少なく、言われなければ分からない所かもしれませんが、じつは大変手の込んでいる作りです。

これが「いかにも」と派手に主張し過ぎてしまうと、兜が主役なんだか屏風が主役なんだか分からなくなってしまいますので、控えめながらも「実は・・・」というパターンですね。

そして、厚手の美しい緋毛氈の上にお飾りし、とても上品なお飾りとなります。

熱心にご覧になられお選びいただいたF様ですが、大工のお仕事をされていたとの事で、私の説明よりも実体験で説明よりもお詳しいので。

そうした方がお選びいただくのですから間違いないでしょう。

F様この度は、秀月オリジナル 伊達政宗公 収納箱飾りをお選びいただき誠にありがとうございました。

つい鉋の刃の話しで盛り上がってしまいましたが・・・ご家族で嬉しい初節句をお祝いくださいね。

画像・文章等無断転載禁止

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月