こんにちは、人形の秀月 十七代目です。

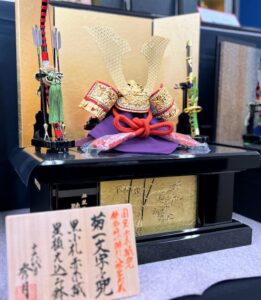

周智郡森町のA様より、秀月オリジナルの徳川家康公兜収納飾りをお選びいただきました。

黒を基調とした矧ぎ合わせ鉢を使用し、黒小札に黒糸縅で耳糸を黄色で仕上げた創作の徳川家康公の兜。

吹返しも伊達政宗公と同じ様に小さくし、そこに美しい金鍍金が施された葵の御紋を配し、目庇(まびさし)も黒で統一してありますので、金の牡丹の飾り金具を配し上品に華やかに。

忍緒は黒を基調とした無双結びとし、縅と同じように黄色を入れたいところですが、こちらには金糸を使用いたしました。

袱紗はもちろん、もっとも高貴な色の紫(古代紫)を使用し、ゴチャゴチャとさせずシンプルに品良く仕上げました。

家康公の象徴となる歯朶之葉の前立てですが、より美しく映える様にとバランスを取り大きくし、真鍮に金鍍金を施し、守り神とされる獅噛(しかみ)部分は、美しい光沢を放つ様に磨き上げてあります。

この獅噛(しかみ)ですが、メーカー等により各々の獅噛のデザインがあり、元は獅子の頭部を模様化した文様のことで、具体的には、獅子が口を開けて歯をむき出し、鋭い表情をしている様なデザインを指します。

獅噛文(しかみもん)は、古代中国の銅器や正倉院宝物、そして日本の神社や祭りの屋根装飾、兜や鎧などの装飾に用いられており、獅子の頭部を強調した文様として、勇猛さや威厳を表現する際に用いられます。

武田信玄公の鎧や兜にも使用される獅噛(しかみ)も有名ですね。

だからこそ美しく。

鎧も同じですが、兜も「その兜の何処を魅せたいか」というポイントがあって、これが定まっていないとお客様もよく分からなくなってしまい、本来は兜の良さで決めるお飾りが、屏風や収納箱の装飾が兜より凝ったお飾りを選んでしまいがちになってしまいます。

私が見ても「これ、兜より周りの方が高いんじゃない?」と思うお飾りが多いのも確かですね。

主役が見劣りしてしまうのはどうかと思いますが・・・これも好みでしょう。

こちらの屏風は赤を基調とし、実際には赤というよりも朱に近く、溜塗という漆塗りの技法で、赤色のを中塗りし、その上に半透明の赤を塗り重ねることで深みのある赤茶色を表現する塗りの技法で、透け感があり美しい仕上がりとなります。

この溜塗ですが、弊社でもよく使用するのですが、これを知っているのと知らないのとでは違いが分からず、単に高いだけと思われる事もあるのですが、溜塗は日本だけではなく海外でも人気が高く、漆器の伝統的な技法として広く支持される技法で、手間が掛かる分、その美しさは絶品です。

そこに金のラインを入れ、中心に雲竜の彫金を配しました。

上の2枚の写真は、逆光になってしまい分かりづらくなってしまってしまいましたが・・・

こちらは収納箱ですが、こちらも同じく溜塗で若干分かりやすい様に色を明るくしてありますが、この様な美しい朱色となります。

そして同じ様に金のラインを入れ、左右に模様を入れてあります。

この塗りをご存知の方は、間違いなく選ばれていきますね。

こちらのお飾りも朝展示したばかりですが、その日に選ばれてしまいましたので、分かる方には分かる物です。

これは鎌倉彫(かまくらぼり)も同じですね。

「男の子のお飾りなのに赤?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、赤は神聖さ、魔除けの意味があり、古来より赤色は生命力や神聖さを表す色とされ、魔除けや厄除けの意味も込められおります。

井伊直政の「井伊の赤備え」や神社の鳥居等・・・お雛様の赤い毛氈もそうですね。

そこに黒系の力強い兜を置き、美しい金の歯朶之葉の前立てが誇らしく輝き兜が映え、美しいお飾りとなる訳です。

こうして秀月のお雛様や鎧や兜・子供大将もただ創るだけでなく、ひとつひとつ考えられお飾りが完成しておりますので、「見てくれ」だけのお飾りとは本質的に異なりますので。

A様この度は、秀月オリジナルの徳川家康公兜収納飾りをお選びいただき誠にありがとうございました。

「将来は大御所 徳川家康公の様に」と想いを込め選ばれたお飾りと共に、嬉しい初節句をお祝いくださいね。

画像・文章等無断転載禁止

十七代目 人形の秀月は皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。

伝えたい日本の心 美しい伝統

人形師 甲冑師 十七代目 人形の秀月